○岳北広域行政組合人事評価実施規程

平成28年4月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づく職員に対する人事評価を公平かつ適正に実施することにより、能力及び業績に基づく人事管理を行うとともに、職員の人材育成の促進及び行政能率の向上を図ることを目的とする。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 職務遂行の過程において発揮された職員の能力を、標準職務遂行能力表に基づく評価の項目ごとに客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成の程度により、業績を客観的に評価することをいう。

(5) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、組合長が別に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 本規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修その他の事情により本規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、組合長が別に定める。

(1次評価者、2次評価者)

第4条 人事評価の1次評価者及び2次評価者は、別表第3のとおりとする。

(評価者研修の実施)

第5条 組合長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(連絡調整会議)

第6条 人事評価の円滑な運用に必要な連絡調整を行うため、人事評価連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を置く。

2 連絡調整会議は、副組合長のうち飯山市副市長、事務局長及び消防長の職にあるものをもって構成する。

(1) 能力評価 毎年10月1日から翌年9月30日まで

(2) 業績評価 毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで

(点数の付与等)

第8条 人事評価は、点数を付与することにより行うものとする。

2 能力評価に当たっては、評価の項目ごとに評価した点数を付与するものとする。

3 業績評価に当たっては、設定した業務目標ごとに評価した点数を付与するものとする。

(業務目標の設定)

第9条 被評価者と1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し面談を行い、被評価者が担当すべき業務の目標を定めることとする。

(自己評価)

第10条 被評価者は、1次評価者の評価の前に、自らが当該評価期間において発揮した能力及び挙げた業績に関し評価を行うものとする。

(人事評価の実施及び結果の開示)

第11条 1次評価者は、被評価者と面談した上で、人事評価を行うものとする。

2 2次評価者は、1次評価者による評価について審査し、2次評価者としての評価を行うものとする。この場合において、2次評価者は、必要に応じて1次評価者に再評価させることができる。

3 連絡調整会議は、2次評価者による評価について審査し、適当でないと認める場合には2次評価者に再評価を行わせた上で、人事評価が適当である旨の確認を行うものとする。

4 人事評価は、連絡調整会議の確認を経て組合長が決定するものとする。

5 組合長は、1次評価者を通じ、人事評価の結果を被評価者に開示するものとする。

(職員の異動又は併任への対応)

第12条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第13条 人事評価記録書は、5年間総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第14条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

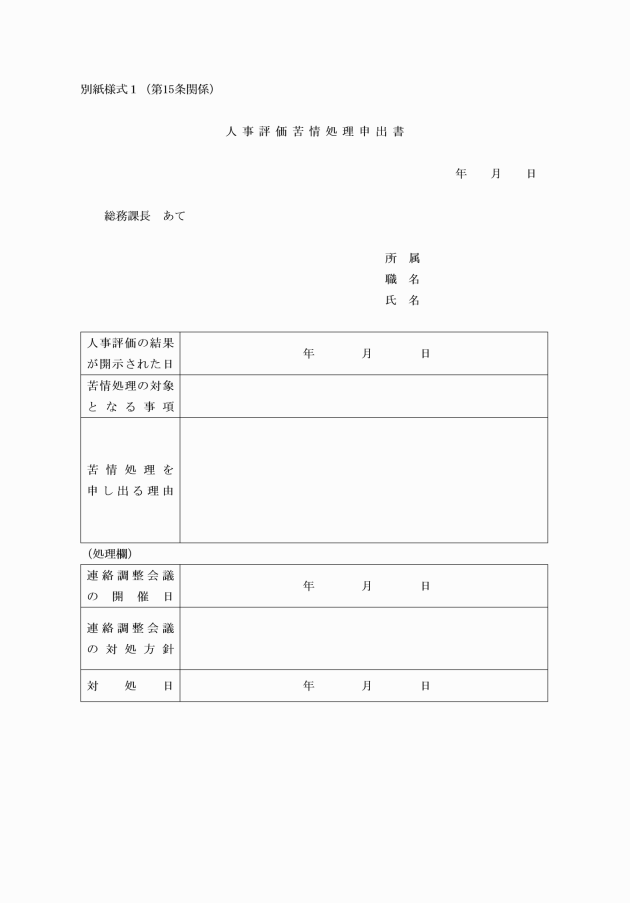

第15条 職員は、人事評価の結果に関して苦情がある場合は、別紙様式1により苦情処理を総務課長に申し出ることができる。

2 苦情処理の申出は、開示された評価結果につき1回に限り受け付けるものとする。

3 苦情処理の申出は、人事評価の結果が開示された日から起算して1週間以内に限り行うことができる。

4 総務課長は、苦情処理の申出を受け付けた場合は、その内容に関してすみやかに事実確認を行うとともに、連絡調整会議の意見を聞いた上で、必要な措置を講じるものとする。

5 職員は、苦情処理の申出をしたことを理由に、不利益な取扱いをされないものとする。

6 苦情処理に関わった者は、苦情の申出のあった事実及び職務上知り得た苦情処理に関する内容を他に漏らしてはならない。

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

附則

(施行期日)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(標準職務遂行能力表)

部長 | 課長 | 課長補佐・係長 | 副主幹・主査 | 主任・主事 |

【組織運営力】 | 【組織運営力】 | 【知識・技術】 | 【知識・技術】 | 【知識・技術】 |

グループリーダーとしての資質を備え、組織をまとめ部下を動かしていく力がある。 | グループリーダーとしての資質を備え、組織をまとめ部下を動かしていく力がある。 | 自己に与えられた職務を遂行する上で必要な知識あるいは技術を十分身につけている。 | 自己に与えられた職務を遂行する上で必要な知識あるいは技術を十分身につけている。 | 自己に与えられた職務を遂行する上で必要な知識あるいは技術を十分身につけている。 |

【指導力】 | 【指導力】 | 【指導力・行動力】 | 【行動力】 | 【表現力】 |

部下に対し、適切な指示命令や効果的な指導・助言・育成等ができる。 | 部下に対し、適切な指示命令や効果的な指導・助言・育成等ができる。 | 部下に信頼され、能力や人格等を前提においた効果的な指導・助言・育成等ができる。 また、状況に応じた対応をとることができる。 | 上司への報告が適切で状況に応じた行動・対応をとることができる。 | 文書・対話・報告など職務上自己の意志や知識・情報等を正確にわかりやすく説明できる。 |

【企画力】 | 【企画力】 | 【企画力】 | 【計画・企画力】 | 【応接力】 |

社会情勢、住民ニーズを的確に把握し、行政の重要課題について解決方法を示すことができる。 | 現実的な問題解決方法だけでなく、中長期的かつ全体的な視点での問題解決能力を有している。 | 職務遂行上必要とされる具体的な計画を立てることができる。また、広い視野を持ち中長期的な実行案を示すことができる。 | 職務遂行上必要とされる具体的な計画を立てることができる。また、広い視野を持ち中長期的な取り組みができる。 | 礼儀正しく、言葉遣いが良く、相手に好感を持たれる態度で適切かつ効果的な応対ができる。 |

【判断力】 | 【判断力】 | 【理解・判断力】 | 【理解・判断力】 | 【理解・判断力】 |

担当課(係)の課題に対して冷静かつ迅速な判断を下すことができる。 | 状況、条件に適合した仕事の方法を識別し、迅速的確な判断を下すことができる。 | 仕事の状況や状態、上司の指示などを的確に把握し、状況・条件に適合した仕事の方法を決め、適切な対応ができる。 | 仕事の状況や状態、上司の指示などを的確に把握し、状況・条件に適合した仕事の方法を決め、適切に対応ができる。 | 仕事の状況や状態、上司の指示などを的確に把握し、変化に適切に対応できる。 |

【確実性】 | 【確実性】 | 【確実性】 | 【確実性】 | 【確実性】 |

所管の業務を正確かつ能率よく処理し、その出来栄えに信頼を置くことができる。 | 所管の業務を正確かつ能率よく処理し、その出来栄えに信頼を置くことができる。 | 担当の職務を正確かつ能率よく処理し、その出来栄えに信頼を置くことができる。 | 担当の職務を正確かつ能率よく処理し、その出来栄えに信頼を置くことができる。 | 担当の職務を正確かつ能率よく処理し、その出来栄えに信頼を置くことができる。 |

【処理能力】 | 【処理能力】 | 【処理能力】 | 【処理能力】 | 【処理能力】 |

所管する業務を一定期間内に効率よく処理し、期待された仕事の量をやり遂げることができる。 | 所管する業務を一定期間内に効率よく処理し、期待された仕事の量をやり遂げることができる。 | 担当の職務を一定期間内に効率よく処理し、期待された仕事の量をやり遂げることができる。 | 担当の職務を一定期間内に手際よく処理し、期待された仕事の量をやり遂げることができる。 | 担当の職務を一定期間内に手際よく処理し、期待された仕事の量をやり遂げることができる。 |

【責任感】 | 【責任感】 | 【服務規律】 | 【服務規律】 | 【服務規律】 |

自己の職務や役割を十分認識の上、責任を回避せず最後までやり遂げることができる。 | 自己の職務や役割を十分認識の上、責任を回避せず最後までやり遂げることができる。 | 勤務に際し、職員として求められる基本的な態度や行為等の規範・規律が当然のこととして守られている。 | 勤務に際し、職員として求められる基本的な態度や行為等の規範・規律が当然のこととして守られている。 | 勤務に際し、職員として求められる基本的な態度や行為等の規範・規律が当然のこととして守られている。 |

【積極性】 | 【積極性】 | 【責任感】 | 【責任感】 | 【責任感】 |

職務に対し意欲をもって取り組み、新しいことへの研究や自己啓発に積極的に取り組むことができる。 | 職務に対し意欲をもって取り組み、新しいことへの研究や自己啓発に積極的に取り組むことができる。 | 自己の職務や役割を十分自覚の上、責任を回避せず最後までやり遂げることができる。 | 担当の職務や自己の役割を十分自覚の上、責任を回避せず最後までやり遂げることができる。 | 担当の職務や自己の役割を十分自覚の上、責任を回避せず最後までやり遂げることができる。 |

【協調性】 | 【協調性】 | 【協調性】 | ||

組織の一員として、上司、部下等と協力的な関係を構築し、円滑に職務を遂行できる。 | 組織の一員として、上司、同僚等と協力的な関係を構築し、円滑に職務を遂行できる。 | 組織の一員として、上司、同僚等と協力的な関係を構築し、円滑に職務を遂行できる。 | ||

【積極性】 | 【積極性】 | 【積極性】 | ||

業務の改善・提案・新しい事柄についての研究等を積極的に行うことができる。 | 業務の改善・提案・新しい事柄についての研究等を積極的に行うことができる。 | 業務の改善・提案を積極的に行うことができる。 |

別表第2(第2条関係)

(消防職員の標準職務遂行能力表)

標準的な職 | 具体的な職 | 標準職務遂行能力 | 階級 | ||

消防本部 | 消防署 | ||||

参事 | 困難な業務を行う消防長 | 倫理 | 全体の奉仕者として、高い倫理観を有し、消防本部の重要課題に責任をもって取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防監 消防司令長 | |

構想 | 所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、先々を見通しつつ、住民の視点に立って、消防本部の重要課題について基本的な方針を示すことができる。 | ||||

判断 | 消防本部の重要課題について、高い識見をもって冷静かつ迅速に適切な判断を行うことができる。 | ||||

説明・調整 | 所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と困難な調整を行い、職場内外において合意を形成することができる。 | ||||

業務運営 | 関連分野への影響を把握し、幅広い視野から適切に業務を運営することができる。 | ||||

組織統率・人材育成 | 高い指導力を発揮し、部下の統率を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行うことができる。 | ||||

課長 副参事 | 消防長 消防次長 消防課長 総務課長 | 署長 困難な業務を行う野沢分署長 | 倫理 | 全体の奉仕者として、高い倫理観を有し、所掌する事務の課題に責任をもって取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防司令長 消防司令 |

構想 | 所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、住民の視点に立って、所掌する事務の課題に対応するための方針を示すことができる。 | ||||

判断 | 所掌する事務の責任者として、豊富な知識・経験及び情報に基づき、適切な判断を行うことができる。 | ||||

説明・調整 | 所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、消防長を助け、関係者と調整を行い、職場内外において合意を形成することができる。 | ||||

業務運営 | 適切に業務を配分し、進捗管理及び的確な指示を行うことができる。 | ||||

組織統率・人材育成 | 部下の統率を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行うことができる。 | ||||

指揮 | 災害状況を的確に把握した上で、自ら活動方針を決定し、全部隊の統括的な指揮を行うことにより、成果を挙げることができる。 | ||||

課長補佐 | 課長補佐 | 野沢分署長 困難な業務を行う栄分署長 困難な業務を行う副署長 | 倫理 | 全体の奉仕者として、担当業務の第一線において課題に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防司令 消防司令補 (消防司令の階級者は、指揮についての標準職務遂行能力は、課長、副参事の指揮欄を適用する。) |

企画・立案、課題対応 | 担当業務について、問題点を的確に把握し、施策の企画・立案や課題対応の実務の中核を担うことができる。 | ||||

判断 | 自ら処理すべき事案について、適切な判断を行うことができる。 | ||||

業務遂行 | 段取りや手順を整え、効率的かつ効果的に業務を進めることができる。 | ||||

部下の活用・育成 | 部下の活用を行うとともに、指導・育成を行うことができる。 | ||||

指揮 | 災害状況を的確に把握した上で、自らも具体的な活動方針を決定し、出動部隊の指揮を行うことにより、成果を挙げることができる。 | ||||

係長 主幹 | 係長 主幹 | 栄分署長 副署長 係長 主幹 | 倫理 | 全体の奉仕者として、責任をもって業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防司令補 |

課題対応 | 業務に必要な知識・技術を十分に有しており、課題に対応することができる。 | ||||

説明・協調性 | 担当する事案について分かりやすい説明を行うとともに、職場内外において協力的な関係を構築することができる。 | ||||

業務遂行 | 計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行することができる。 | ||||

部下の活用・育成 | 部下の活用を行うとともに、指導・育成を行うことができる。 | ||||

指揮 | 災害状況を的確に把握し、上位階級者を補佐するとともに、自らも具体的な活動方針を決定し、出動部隊の指揮を行うことができる。 | ||||

副主幹 主査 | 副主幹 主査 | 副主幹 主査 | 倫理 | 全体の奉仕者として、責任をもって業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防司令補 消防士長 (消防司令補の階級者は、指揮・消防活動についての標準職務遂行能力は、係長、主幹の指揮欄を適用する。) |

知識・技術 | 業務に必要な知識・技術を有している。 | ||||

コミュニケーション | 職場内外において円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。 | ||||

業務遂行 | 計画的かつ確実に業務を遂行することができる。 | ||||

指揮・消防活動 | 災害状況を的確に把握し、上位階級者の下命又はこれがないときには自らの判断により自隊の活動方針を決定し、指揮及び消防活動を行うことができる。 | ||||

主任 | 主任 | 主任 | 倫理 | 全体の奉仕者として、責任をもって業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防士長 消防副士長 消防士 (消防士長の階級者は、消防活動についての標準職務遂行能力は、副主幹、主査の指揮・消防活動欄を適用する。) |

知識・技術 | 業務に必要な知識・技術を習得することができる。 | ||||

コミュニケーション | 上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。 | ||||

業務遂行 | 計画的に業務を遂行することができる。 | ||||

消防活動 | 自己の隊長の下命の下、災害状況に応じて、より効果的な消防活動を行うことができる。 | ||||

主事 主事補 | 主事 主事補 | 主事 主事補 | 倫理 | 全体の奉仕者として、責任をもって業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 副士長 消防士 |

知識・技術 | 業務に必要な知識・技術を習得することができる。 | ||||

コミュニケーション | 上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。 | ||||

業務遂行 | 計画的に業務を遂行することができる。 | ||||

消防活動 | 自己の隊長の下命の下、災害状況に応じた消防活動を行うことができる。 | ||||

※ 指揮及び消防活動については、災害現場において活動する消防職員に限る。

別表第3(第4条関係)

区分 | 被評価者 | 1次評価者 | 2次評価者 | |

消防職員以外の職員 (総務課員を含む) | 係員 | 係長 | 所長 総務課長 | |

課長補佐 係長・主幹 | 所長 総務課長 | 事務局長 | ||

所長 | 事務局長 | 副組合長 | ||

総務課長 | 消防次長 | 事務局長 | ||

事務局長 | 副組合長 | 組合長 | ||

消防職員 | 本部・飯山消防署 | 係員 | 係長 室長 | 消防課長 |

課長補佐 係長・主幹 | 消防課長 | 消防次長 | ||

消防課長 | 消防次長 | 消防長 | ||

消防次長 | 消防長 | 副組合長 | ||

消防長 | 副組合長 | 組合長 | ||

各分署 | 係員 | 係長 | 分署長 | |

課長補佐 係長・主幹 | 分署長 | 消防署長 | ||

分署長 | 消防署長 | 消防長 | ||