○岳北消防本部体力管理規程

昭和63年3月2日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、消防職員(以下「職員」という。)の体力錬成を積極的に推進し、災害活動その他職務の適正な執行に必要な体力の維持向上に資することを目的とする。

(所属長及び職員の責務)

第2条 所属長(消防署にあっては消防署長、分署にあっては分署長をいう。以下同じ。)は、この規程に定めるところにより、職員の体力管理に努めなければならない。

2 職員は、この規程に定めるところにより体力錬成を図るとともに、平素から自主的に自己の体力の増進に努めなければならない。

(体力錬成管理者等)

第3条 体力錬成を効果的に推進するために、体力錬成管理者(以下「管理者」という。)及び体力錬成指導者(以下「指導者」という。)を置く。

2 管理者及び指導者は、職員の中から所属長が指名する。

(管理者等の職務)

第4条 管理者は、指導者を指揮監督し、次の各号に掲げる業務を処理する。

(1) 体力錬成の実施に関する計画等の策定

(2) 体力測定記録等の処理

(3) 職員の体力錬成目標設定の指導

(4) 体力錬成の実施に伴う安全管理

(5) 職員の体力状況及び健康状況の把握

(6) 体育器具の保全管理

(7) 前各号に掲げるもののほか、体力錬成の実施に関し必要な事項

2 指導者は、管理者の指揮監督の下に、前項各号に掲げる業務を処理するとともに、職員の体力錬成の指導に当たる。

(体力錬成研究会)

第5条 体力錬成の指導に必要な知識、技術等の調査、研究を行うため、管理者及び指導者をもって構成する体力錬成研究会を設ける。

(体力錬成の方法)

第6条 体力錬成は、「消防体育実施要領」(昭和41年5月6日付消甲発第15号)に定めるところによるほか、特に職場においては、場所・体育器具・時間等の諸条件を考慮し行うものとする。

(体力錬成の留意事項)

第7条 体力錬成を行う場合は、次の事項に留意しなければならない。

(1) 個々の種別の意義及び実施方法を正しく理解し、明確な目的意識を持って行うこと。

(2) 毎日又は毎当務、反復継続して行うこと。

(3) 単純容易なものから複雑困難なものへ漸増的に進めること。

(4) 常に若干の負荷をかけて行うこと。

(5) 体力要素のほか、精神力の強化、健康の増進等にも配意し、全面的な心身の発達を図ること。

(体力錬成計画)

第8条 管理者は、体力錬成を効率的に実施するため、年間における体力錬成実施計画を樹立するとともに、体力錬成プログラムを作成しなければならない。

(体力測定)

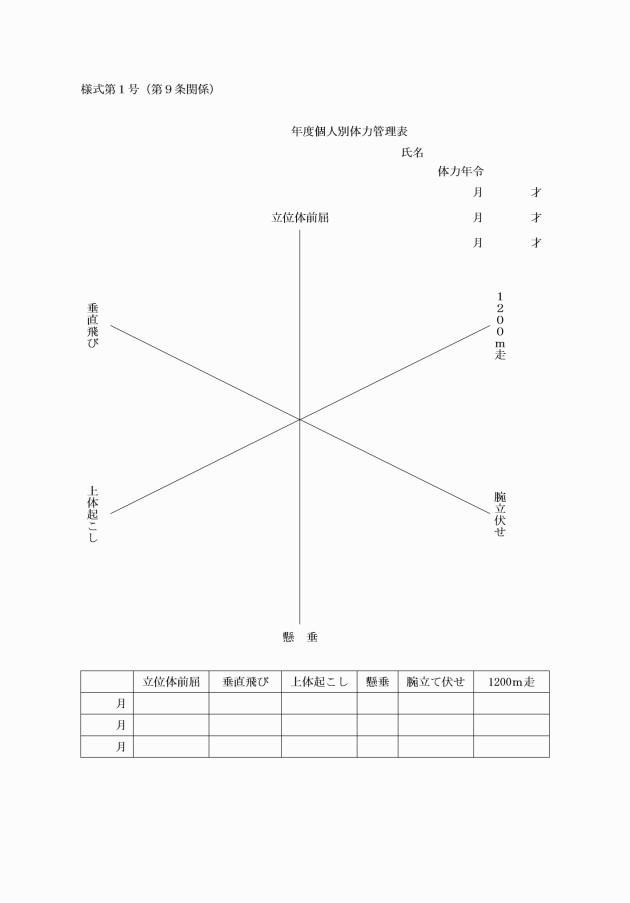

第9条 所属長は、職員の体力状況を把握するため、別表第1に掲げる方法により、毎年3回以上職員の体力測定を行わなければならない。

3 管理者は、体力測定結果を体力錬成に対する意識の啓発及び体力向上方策の指導資料に活用する。

(目標管理)

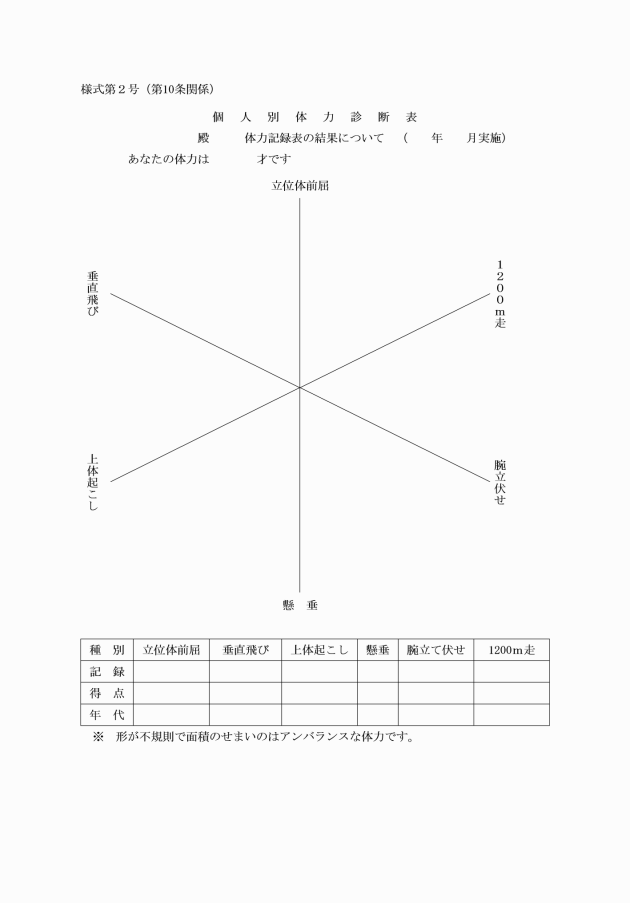

第10条 職員は、個人別体力診断表(様式第2号)に、基づいて自己の体力錬成目標を設定し、体力の増進を図らなければならない。

(安全管理)

第11条 管理者及び指導者は、体力錬成及び体力測定の実施に際して、岳北広域行政組合消防安全管理規程に定めるほか、次の各号に掲げる事項に留意し職員の安全管理に努めなければならない。

(1) 職員の健康状態及び疲労度

(2) 実施場所及び使用器具

(3) 運動強度

(4) 予想される危険発生要因の排除

(体育器具の保全管理)

第12条 管理者は、体育器具の保全管理に努め、良好な状態で管理しなければならない。

附則

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成10年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月20日訓令第7号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附則(令和元年5月1日訓令第6号)

この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

体力測定実施要領

柔軟性 | 瞬発力 | 筋力及び筋持久力 | |

実施要領 | 立位体前屈 | 垂直飛び | 上体起こし |

◇両足をそろえて踵をつけ、足先を約5センチメートル開いて台上に立つ ◇両手をそろえて、指先を伸ばして、膝を曲げず徐々に上体を前屈する。 | ◇踏切りライン上に立ちその場から両足で踏み切って、垂直にジャンプし片手で壁にマークする。 | ◇仰臥姿勢で、両足を肩幅に開き、膝を90度に曲げ頭部に手を置く。 ◇補助者は、実施者の前で両足首をしっかり押さえる ◇「用意・始め」の合図で両肘が両膝に触れるまで上体を起こし、再び背中(肩甲骨下部)が地面に触れるまで倒し、元の姿勢にもどる。 | |

記録 | ◇指先の最下端の目盛りを読む。床面を0として上を-下を+とする。 ◇2回実施し、よい方の成績を記録する。 ◇記録はセンチメートル単位とする。 ◇センチメートル以下は切り捨てる。 | ◇測定は、地面より片手で壁にマークされた上部を測る。 ◇2回実施し、よい方の成績を記録する。 ◇記録はセンチメートル単位とする。 ◇センチメートル以下は切り捨てる。 | ◇上体を起こして両肘が両膝についた回数を1回とする。 ◇補助者は、声を出さずに回数を数え、記録する。 |

注意事項 | ◇反動をつけて前屈しない。 ◇左右の指先位置が異なるときは、値の小さい方をとる。 | ◇助走をつけて踏み切らない。 ◇着地の際は、十分注意して着地する。 | ◇後頭部を地面にぶつけないよう注意する。 ◇実施者と補助者の頭がぶつからないよう注意する。 ◇マット等の柔らかいところで行ってもよい。 |

要領 |

|

|

|

(その1)

体力測定実施要領

筋力及び筋持久力 | 持久力 | ||

実施要領 | 懸垂 | 腕立て伏せ | 1200m走 |

◇肩幅の広さで、順手でぶら下がる。 ◇鉄棒より下あごが完全に上がるまで身体を引き上げ、次に肘を十分に伸ばしぶら下がる。 これをできなくなるまで繰り返す。 | ◇2秒間に1回腕を曲げ腕をまっすぐにして1回とする。 これをできなくなるまで繰り返す。 | ◇「用意・始め」の合図でスタートラインから、走り始め、1200mを走る。 ◇走るのが苦しい場合は歩いてもよい。 ◇走る前・走り終わり・5分後に脈拍を測定する。 | |

記録 | ◇鉄棒より下あごが完全に上がった状態を1回とする。 | ◇2秒間に1回できなくなったらその時点でやめる。 ◇1名がストップウオッチで、回数を声を出して数え各自できなくなった時点の回数を記録とする。 | ◇1名が、ストップウオッチで、1200mを走り終えゴール地点で声をだして走り終えた者に時間をつたえる。 ◇走り終えた者は時間を自分で覚えておく。 |

注意事項 | ◇途中で休止してはいけない。 ◇肘を完全に伸ばした後に身体を引き上げる。 ◇身体を振って運動しない。 | ◇途中で休止してはいけない。 ◇腕は完全に真っ直ぐになるようにする。 | ◇実施者は、準備体操を行い、走り終えてもジョギング又はその場駆け足を続ける。 ◇走るのが苦しくなったときは、無理をせず中止する。 |

要領 |

|

| |

(その2)

別表第2(第9条関係)

体力測定評価基準表

種目 得点 | 立位体前屈 | 垂直飛び | 上体起こし | 懸垂 | 腕立て伏せ | 1200m走 |

50代 | 0 | 40 | 38 | 4 | 25 | 7′00″ |

~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |

1点 | 5 | 45 | 42 | 5 | 27 | 6′31″ |

40代 | 6 | 46 | 43 | 6 | 28 | 6′30″ |

~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |

2点 | 10 | 50 | 50 | 8 | 31 | 6′01″ |

30代 | 11 | 51 | 51 | 9 | 32 | 6′00″ |

~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |

3点 | 15 | 55 | 58 | 11 | 40 | 5′31″ |

20代 | 16 | 56 | 59 | 12 | 41 | 5′30″ |

~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |

4点 | 20 | 60 | 67 | 14 | 46 | 4′51″ |

10代 | 21 | 61 | 68 | 15 | 47 | 4′50″ |

~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |

5点 | 25 | 65 | 75 | 18 | 54 | 4′21″ |

0代 | 26 | 66 | 76 | 19 | 55 | 4′20″ |

~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |

6点 |

体力年令判定計算方法

例 立位体前屈 15cm 30代、垂直飛び 60cm 20代

上体起こし 70回 10代、懸垂 4回 50代

腕立伏せ 30回 40代、1200m走 4′19″0代

30+20+10+50+40+0=150

150÷6=25

体力年令は、25才