○救命索発射銃取扱要綱

平成元年6月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、救命索発射銃(以下「発射銃」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(発射銃の使用)

第2条 発射銃は、消防長の許可を受けなければ使用してはならない。ただし、緊急を要するときは使用後に承認を得るものとする。

(取扱者)

第3条 発射銃は、消防救助隊員のうち、公安委員会に従事届出者以外は取り扱ってはならない。

(保管)

第4条 発射銃及び火薬並びに雷管を取り扱うときは、危害予防に注意し、平素は所定の格納箱に保管し、施錠をしておくものとする。

(日常手入れ)

第5条 発射銃は、常に手入れを行い、防蝕に努めなければならない。

(使用後の手入れ)

第6条 発射銃を使用したときは、銃孔の爆煙を取り除き、薄く油拭きをしておかなければならない。

(分解手入れ)

第7条 発射銃は、年1回定例の分解手入れを行うほか、雨水又は塩水に冒されたときは精密手入れを行わなければならない。ただし、照準器及び引金部等は、専門技術者のほか分解してはならない。

(火薬取扱責任者)

第8条 火薬の充てん及び消費の適正を期するため、火薬取扱責任者を定める。

2 火薬取扱責任者は、消防救助隊の副隊長とする。

(盲射及びから射ち等の禁止)

第9条 発射銃は、いかなる場合でも盲射してはならない。

2 弾が装てんされていないときでも人又は動物に銃口を向け、若しくはから射ちをしてはならない。

(安全装置)

第10条 発射銃は、指揮者の命令又は号令のあった場合を除き、常に安全器を掛けておかなければならない。

2 引金を引き、不発であったときも同様とする。

3 発射銃を携行するときは、銃口を下に向けておかなければならない。

(所持許可証の携行)

第11条 発射銃を操作するときは、指揮者が銃砲所持許可証を携行しなければならない。

(発射要領)

第12条 発射銃の発射要領は、別表第1のとおりとする。

(使用及び消費記録)

第13条 発射銃を操作したときは、操作の状況を救助隊日誌に記録するほか、火薬及び雷管の消費状況を明確にしておかなければならない。

(故障及び部品亡失等の報告)

第14条 発射銃が故障及び損傷したとき、並びに部品等を亡失したときは、直ちに消防長へ報告しなければならない。

2 消防長は、前項の報告を受けたときは必要な措置をとるものとする。

附則

この要綱は、平成元年6月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)発射銃発射要領

指揮者 | 操作員 |

「操作始め」 | 左手で銃身を持ち、負いひもを右肩にかけ、把手を右手にもって「装てん準備よし」と合図する。 |

「空包装てん」 | 左手で開閉器をはずして銃身を折り曲げ、薬筒に空包を装てんし開閉器をかけて「空包装てんよし」と合図する。 |

「発射体装入」 | 左手で銃身をもち、右手でリードロープを結着した発射体を銃口から装入して「発射体装入よし」と合図する。 |

「目標○○、発射用意」 | 右手で把手をもち、左足を一歩ふみ出して半身となり、右手の親指で撃鉄をおこし、目標に銃を構えて「発射準備よし」と合図する。 |

「発射」 | 「発射」の号令を復唱したのち、右手の人さし指で引金を引いて発射する。 |

備考

1 救命索を発射するときは、努めて追風を利用すること。

2 横風のときは風速1メートルにつき、おおむね1度を修正すること。

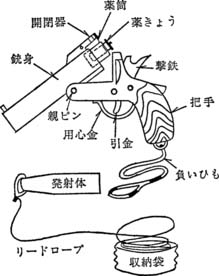

別表第2(第15条関係)救命索発射銃各部の名称

別表第3(第15条関係)付属品

品名 | 数量 |

発射銃 | 1 |

弾体 | 4 |

ロープ(袋入) | 2 |

洗矢 | 1 |

ブラシ | 2 |

照星予備 | 2 |

発射銃バック | 1 |

収納箱 | 1 |