○開発行為等に関する消防指導要綱

平成2年11月15日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、岳北消防本部管内における開発行為等による災害の防止と有事に際し消防活動を円滑に行うため、道路及び消防施設等を適正に設置することについて、当該開発をしようとする者及びその後の管理を行う者(以下「事業者」という。)を指導し、防災上安全な住みよい地域づくりに資することを目的とする。

(1) 消防車両 消防活動の用に供する車両をいう。

(2) 自衛消防水利施設 自衛防火水槽及び自衛消火栓をいう。

(3) 進入路 公道(国、県及び市町村が管理するものをいう。以下同じ。)から建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(以下「建築物」という。)までの進入経路をいう。

(4) 道路 公道、街路(開発によるもの。)及び進入路をいう。

(5) 通路 主として歩行者の通行の用に供するものをいう。

(6) 隅切り 道路が屈曲又は交差する場合で、当該部分を消防車両が安全、かつ、容易に方向転換するために必要な広さを確保することをいう。

(7) 架てい箇所 はしご自動車(全長10メートル、全幅2.5メートル、全高3.8メートル及び総重量20トンのもの。以下「はしご自動車」という。)が伸長したはしごを、目標とする建築物の各階又は非常用進入口等の部分に架ていする位置をいう。

(8) 開発行為 主として建築物又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第11項に規定する特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(同一の目的で隣接する土地の区画形質の変更を順次行う場合を含む。)で、その面積が1,000平方メートル以上のものをいう。

(9) 中高層建築物 4階以上又は地盤面からの高さが15メートルを超える建築物をいう。

(10) 大規模建築物 延べ面積が1万平方メートルを超える建築物をいう。

(11) 共同住宅 個人住宅の集合体で、同一棟において30戸以上のものをいう。

(適用の範囲)

第3条 この要綱は、開発行為等において適用する。

(消防車両運用の基準)

第4条 開発行為等において、消防車両を容易に運用するために必要な基準は、次の各号に定めるところにより事業者に指導できるものとする。

(1) 道路及び通路は次によること。

ア 人命救助及び消火活動を迅速に行うため、消防車両の進入路及び通路には障害要因がないこと。

イ 道路は消防車両が有効に運用できる幅員を確保するとともに隅切りを行うこと。

(2) はしご自動車が消防活動を行うとき、伸長したはしごの周囲に次の離隔距離を確保すること。

ア 建築物、工作物及び樹木等の場合は、5メートル以上とすること。

イ 架空電線等は、はしご自動車の伸てい活動に支障のない距離とすること。

(3) 架てい箇所は、建築物の3階以上の階の外壁面の長さ40メートルにつき1箇所以上設けること。

(4) はしご自動車を操作するための箇所(以下「操作箇所」という。)は次によること。

ア 建築物の外壁に面する道路、通路及び空地には、操作箇所を設けること。

イ 操作箇所と建築物の距離は、活動が容易にできる距離とすること。

ウ 操作箇所の勾配は、縦及び横方向ともに5パーセント(3度)以下であること。

エ 操作箇所の地盤面の構造は、20トン以上の荷重に耐えられるものであること。

オ 操作箇所が駐車場にある場合には、進入及び部署するに必要な場所を確保し、黄色又は白色で消防専用と表示すること。

(自衛消防水利施設の基準)

第5条 開発行為等における消防水利の設置基準は、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)の例によるものとする。ただし、消防長が、火災が発生した場合に消火の活動が著しく困難となると認めるときは、次の各号に定めるところにより自衛消防水利施設の設置を事業者に指導できるものとする。

(1) 開発行為では、その区域が自衛消防水利施設並びに既設の消火栓及び防火水槽(以下「自衛消防水利施設等」という。)を中心に半径80メートルの円を描き、当該区域がすべて包含されること。

また、面積1万平方メートルを超える開発行為は、2万平方メートル未満に1基を、2万平方メートルを超えるごとに1基を加えた自衛防火水槽を設置すること。

(2) 中高層建築物(延べ面積が2,000平方メートル以下のものは除く。)、大規模建築物及び共同住宅において、建物の各部分から一の自衛消防水利施設等までの水平距離は、80メートル以内とすること。ただし、連結送水管が設置されている場合においては、当該送水口から一の自衛消防水利施設等までのホース延長距離は、50メートル以内とすること。

(3) 中高層建築物の延べ面積が4,000平方メートル以下のもの及び共同住宅で60戸未満の場合において、既設の自衛消防水利施設等が前号の基準により設置されているときは、この要綱の規定に基づいて設置されたものとする。

(1) 中高層建築物に乾式の連結送水管が設置されている場合の自衛防火水槽の容積は、40立方メートル以上に当該連結送水管の配管の容積を加えたものとする。

(2) 自衛防火水槽は、適当な大きさの吸管投入孔又は採水管2口を設置すること。

(3) 自衛防火水槽の吸管を投入する部分の構造は、所要水量のすべてを吸い上げることができるものであること。

(4) 自衛消火栓は、不凍式地上型多段式消火栓とし、ホース2本及び管鎗1本を備えた収納箱を設置すること。

(5) 自衛消防水利施設は、消防ポンプ自動車が2メートル以内に接近できることとし、かつ、容易に取水できること。

(6) 自衛消防水利施設は、冬期間においても常時使用できる措置を講じること。

(7) 自衛消防水利施設には、別に定める標識を設置すること。

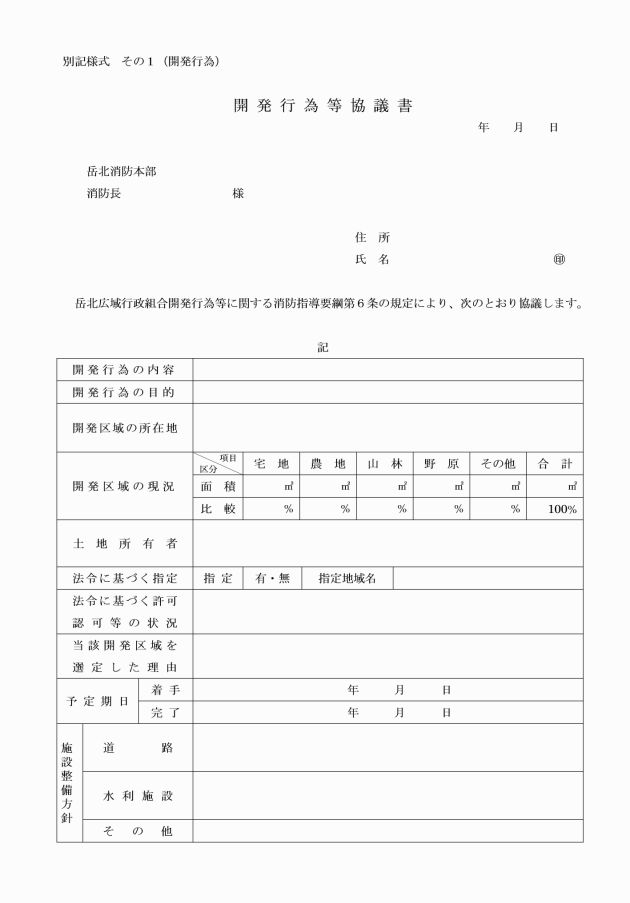

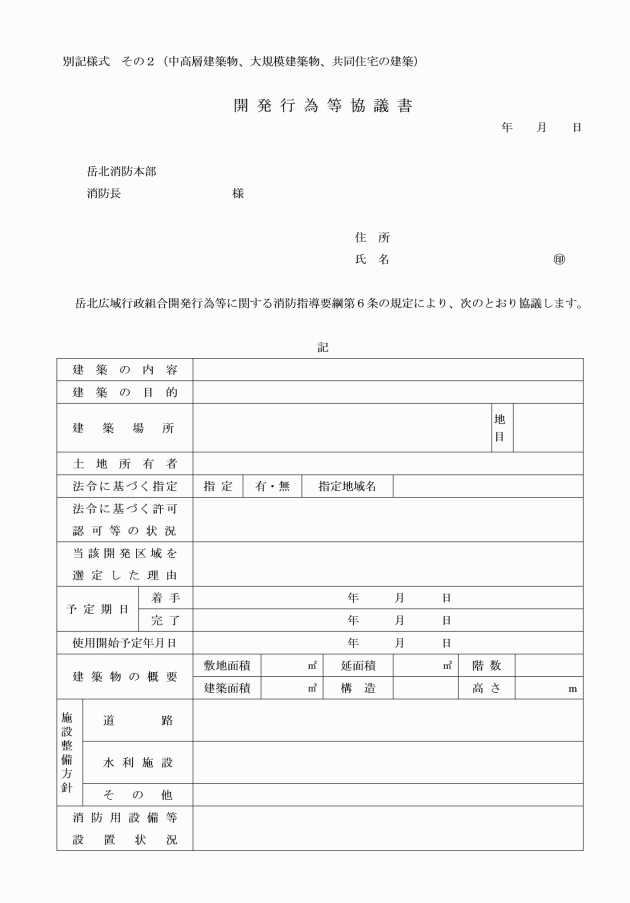

(事前協議)

第6条 開発をしようとする者は、事前に別記様式に定める協議書を消防長に提出し協議するものとする。

(1) 開発行為の位置を明らかにした位置図

(2) 土地及び建造物の開発計画図

(3) 自衛消防水利施設配置計画図(既設の消火栓及び防火水槽を含む。)

(4) 自衛防火水槽設計構造図

(5) 写真その他必要とする図書

(1) 事業者は、指導事項を完了したときは、消防長の確認を受けるものとする。

(2) 前号の規定により確認を受けた自衛消防水利施設は、事業者において維持管理するものとする。

(特別な措置)

第8条 消防長は、地理地形その他特殊な状況により消防活動が困難な地域で、特に防災上危険であると認める場合には、この要綱の規定によるほか、事業者に必要な措置を指導できるものとする。

附則

(施行期日)

この要綱は、平成2年12月1日から施行する。