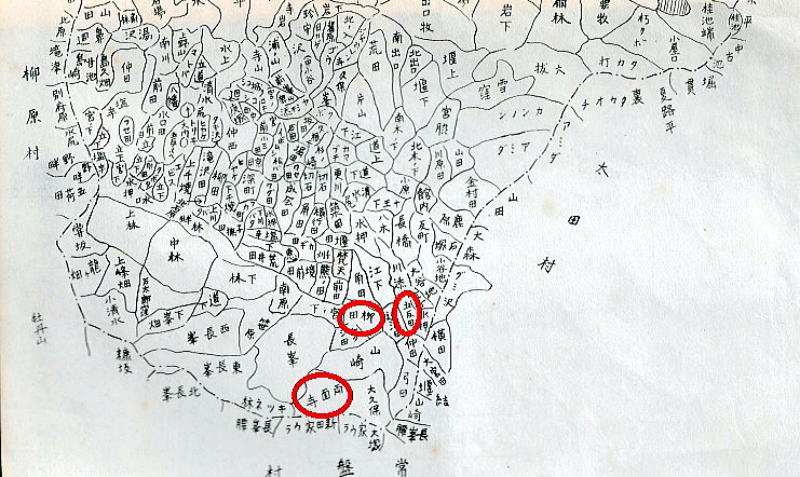

外様村史には 「小字 名」 の地図も載ってる

「小字」 は、平安時代、あるいは、太閤検知以来、といわれる古くからの地名

大字 は明治22年に制定された

それ以前、明治9年に、新政府に村の合併を奨励され

(当時まだ存在してない) 外様村では

尾崎村と顔戸村を寿村、中条村と法寺村、中曽根村を緑村(のち中曽根村離脱)とし

これが 「大字」 と、なった

つまり、実態に即しない縁起のイイ名前、に、したが故に

ワケのわからん 「大字」 ができちまった

飯山市には この他に

「旭 」 「照丘 」 「照里 」 「豊田 」 「常郷 」 「瑞穂豊 」 など

日当たりが良く、豊かであるように思わせる 「大字」 があって

・・・ どこの事だかワカラン ・・・

ちなみに

父は住所を書く時 「飯山市大字寿、尾崎○○番地」 と、書いていた

「上の小字地図」 の両面寺、少し上に 「柳田」 とあるのは

「柳町」 の誤りで、我が家のあるところ

その右 「五反田」 は 尾崎城 あったところ

小字名は、数百年前の外様を彷彿させ、なかなかおもしろい。