|

| 外様 顔戸 かなはら地籍 |

かなはら=鹿原 と書く。昭和22年土砂崩れで押し流されるまで、小集落があったらしい。

「鹿」 の字を使うからには、かなりの数が生息していたのではないか。

・・・ そこで ・・・ 長野県の鹿被害、生息数推移について調べてみたら ・・・ ややや!

|

|

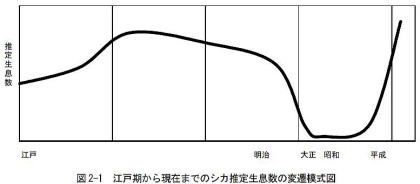

| 「ニホンジカの食害による森林被害の実態と防除技術の開発」 長野県林業センターから転載 |

なんということだ、江戸時代中期を上回る状況になっているらしい。

さらに、当時、減少した理由というのが、被害に困った村々が金を出して猟師を雇ったから。

また、明治以降の急激な減少は、軍隊による防寒具需要があったから、だそうだ。

さらに、山林と耕作地との境に、猪土手、鹿土手を築き、松本から塩尻まで総延長28㎞、

5㎞以上のものが長野市、須坂市など県下7か所に認められるという。

現在、山裾に延々と続く電気柵を見れば、ここまでしなければならないのか、と驚嘆する。

しかし、江戸時代にはすでに、同様の対策があったと知って、絶句!

その後、大型獣が高値で取引されて急激に減少、大正の末、一転、狩猟禁止になり、

その結果、今日の状況が現出することとなった ・・・ なるほどね ・・・

・・・ それなら ・・・

この先、グラフが過去と同じ推移をたどるか? ・・・ つまり、この先、減少に転ずるか?

私は、歴史は繰り返さないだろう、と見ている。

なぜなら、江戸中期と現在とでは、藩(自治体)の農家からの税収割合が、全く異なる。

さらに、農業収入で生計を得ている世帯比率が低く、「票」 にも結び付かない。

また、野生肉は食品衛生法の規制に縛られて、ほとんど流通せず、毛皮の需要もない。

行政からの報奨金はあるが、生計を維持するには程遠い。したがって、捕獲意欲がわかない。

追い打ちをかける銃規制の強化。

猟師の減少、高齢化が原因のように言われているが、その根本にあるのは、こういうことだ。

・・・ つまり ・・・ 有史以来、最悪の状況は、この先さらに悪化する。

|