○岳北広域行政組合ハラスメント等の防止に関する要綱

平成30年3月23日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、ハラスメント等を防止し、職員(会計年度任用職員を含む。)が良好な勤務環境の維持及び職員の働く意欲の増進を図ることを目的とする。

(2) パワーハラスメント 職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛が与えられること又は職場環境が悪化させられること。

(3) セクシュアルハラスメント 職員の意に反する性的な言動に対する職員の対応により、その職員が労働条件について不利益を受けたり、性的な言動により職場環境が害されること。同性に対するものも含む。

(4) 妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント 妊娠・出産したこと、育児休業等の利用に対する言動により、妊娠・出産した女性職員や育児休業等を申出・取得した職員の勤務環境が害されること。

(5) その他のハラスメント 前3号に掲げるもののほか、職員の人格若しくは尊厳を著しく害し、職員に精神的若しくは身体的に苦痛を与え、又は職員の勤務環境を害する不適切な言動

(6) ハラスメント等に起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること。

(事務局長及び消防長の責務)

第3条 事務局長及び消防長は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等により、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメント等に起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に必要な措置を講じなければならない。

2 事務局長及び消防長は、次の各号により、ハラスメント等に対応しなければならない。

(1) ハラスメント等撲滅推進会議(以下「会議」という。)を総務課に設置すること。

(2) ハラスメント等相談窓口(以下「相談窓口」という。)、ハラスメント等通報窓口(以下「通報窓口」という。)を総務課に設置すること。

(3) ハラスメント等における相談及び通報があった場合には、ハラスメント等調査委員会(以下「調査委員会」という。)を総務課に設置すること。

(消防長の宣言)

第4条 消防長は、組織を挙げてハラスメント等の防止に取り組むため、消防職員に対して、宣言等により意志の明確な表明をしなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、次に掲げる事項を十分認識し、お互いの人格を尊重し、ハラスメント等を起こさないよう注意しなければならない。

(1) 職員は、ハラスメント等に関する認識を深め、常に自らの言動に注意するとともに、職場におけるハラスメント等はもちろんのこと、職場以外の勤務時間外においてもハラスメント等の防止及び排除に努めること。

(2) 職員は、良好な勤務環境の確保として、職場においてハラスメント等に起因する問題が生じないようにするために、周囲に対する気配りに努めること。

(3) 職員は、他の職員からハラスメント等に関する相談があった場合は、問題解決に向け組織的な対応が講ぜられるよう積極的な助言に努めること。

(4) 係長以上の職にある職員は、日常の執務を通じ、ハラスメント等に関して部下職員の注意を喚起し、ハラスメント等に関する認識を深めさせる指導等を行うこと。

(5) 係長以上の職にある職員は、ハラスメント等が職場に生じていないか、又は生じるおそれがないか、部下職員の言動に十分注意を払い、勤務環境を害する言動を見逃さないようにすること。

(会議)

第6条 会議は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) ハラスメント等を撲滅するための施策の企画・立案

(2) ハラスメント等を防止するための研修及び啓発・広報活動の総括

(3) ハラスメント等の事案が発生した場合における再発防止措置案の策定

(4) ハラスメント等を防止するための施策の進捗状況の管理

(5) その他ハラスメント等の撲滅のために必要な事務

2 会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は、事務局長をもって充てる。

4 副委員長は、消防長をもって充てる。

5 委員は、次の各号に掲げる者を委員長が任命する。

(1) 各課長及び各施設の所署長

(2) その他委員長が必要と認めた職員

6 委員長は、会務を総理する。

7 委員長は、必要があると認める場合において、職員を会議に参加させることができる。

8 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

9 会議は、委員長が招集する。

(1) 会議は、毎年度の前半に1回開催することを常例とするとともに、必要に応じ、開催するものとする。

(2) 委員長及び3分の2以上の委員が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

(3) 会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

10 会議に関する庶務は、総務課総務係において処理する。

11 その他、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(調査委員会)

第7条 調査委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) ハラスメント等の事案に関する事実関係の調査

(2) 組合長、ハラスメント等撲滅推進会議委員長及び副委員長への報告

(3) 窓口との連絡調整

(4) その他ハラスメント等の事案の調査に関する活動

2 調査委員会は、委員長及び委員により組織する。

3 委員長は、総務課長をもって充てる。

4 委員は、各課長及び各施設の所署長とし委員長が任命する。

5 調査委員会は、委員長が招集する。

(1) 委員長及び3分の2以上の委員の出席がなければ、調査委員会議を開き、議決をすることができない。

(2) 調査委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

6 調査委員会は、ハラスメント等に関する事実関係の調査を行うため、関係者への聴取を行うことができる。

(1) 委員長は、委員の一部を調査員に任命し、前項の調査を行わせるとともに、その結果の報告を求めることができる。

(2) 委員長は、調査を実施するに当たって特に必要と認める場合、総務課総務係職員を調査に加えることができる。

7 調査委員会は、通報案件ごとに事実関係を調査した上で、その結果を取りまとめ、組合長、ハラスメント等撲滅推進会議委員長及び副委員長に報告する。

(1) 職務上知り得た秘密を漏えいしないこと。また、委員等の職を退いた後も同様とすること。

(2) 関係者の名誉、プライバシーその他人格権を侵害することのないよう慎重に対処すること。

9 調査委員会に関する庶務は、総務課総務係において処理する。

10 その他、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(通報窓口)

第8条 通報窓口は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) ハラスメント等の通報の受理

(2) 次に掲げる消防職員に係る通報に関する事務

ア 長野県消防職員に対するハラスメント等相談窓口(以下「長野県相談窓口」という。)及び消防庁ハラスメント等相談窓口(以下「消防庁相談窓口」という。)との連絡調整に関すること。

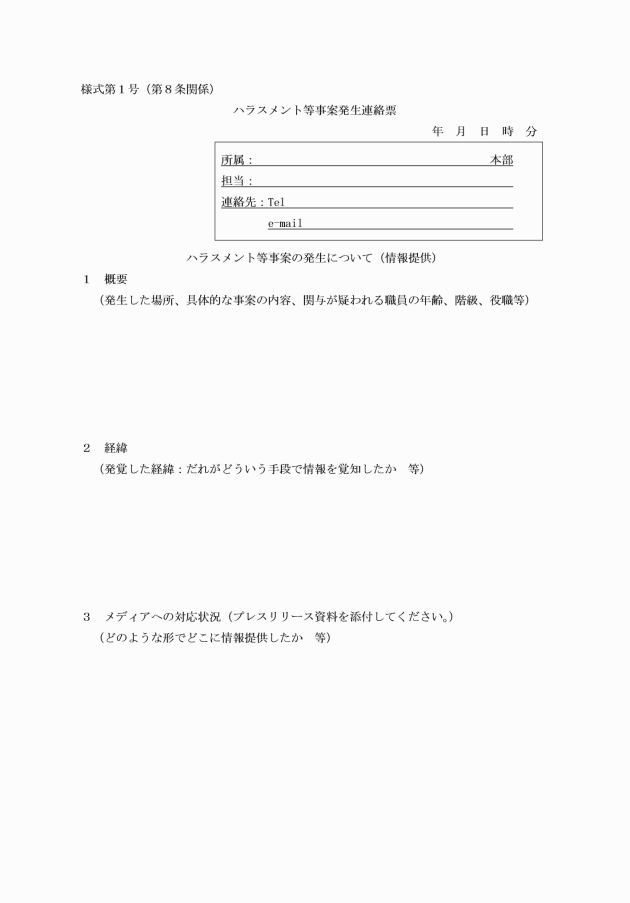

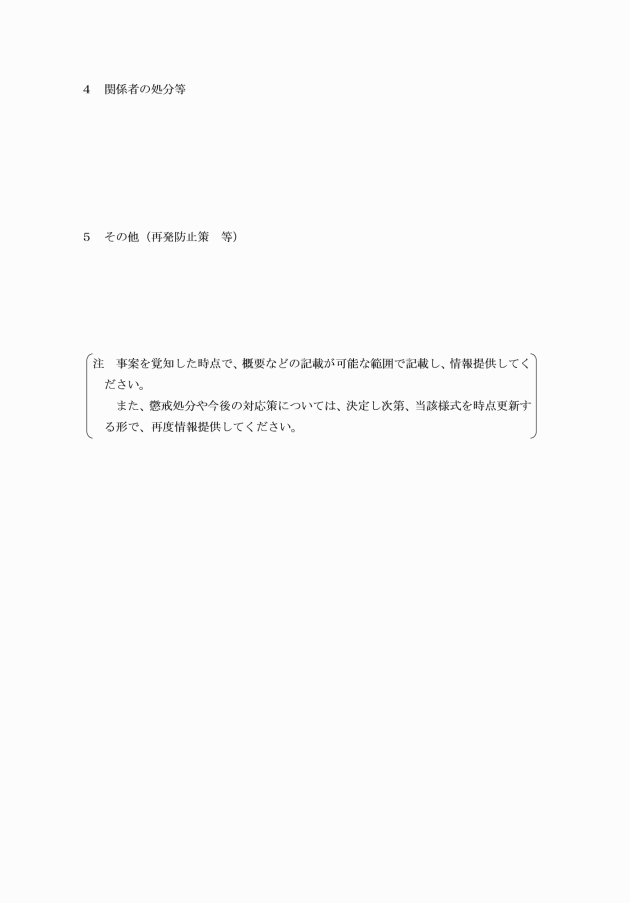

イ 事案を覚知した時点で、ハラスメント等事案発生連絡票(様式第1号)へ記載し、長野県相談窓口を通じて消防庁相談窓口への情報提供をすること。

ウ 懲戒処分及び対応策について、ハラスメント等事案発生連絡票を更新し、長野県相談窓口を通じて消防庁相談窓口への情報提供をすること。

(3) その他ハラスメント等の通報に関する事務

2 通報窓口に、通報窓口責任者(以下「責任者」という。)を置く。

(1) 責任者は、総務課長をもって充てる。

(2) 責任者は、通報窓口の業務を総理する。

3 通報窓口に、通報受付者を置く。ただし、通報受付者は、各課長、各施設の所署長及び女性職員の中から、責任者が任命する。

4 通報窓口は、必要に応じて職員に対し、その業務について協力を求めることができる。

5 責任者及び通報受付者(以下「通報受付者等」という。)は、職員及び当該職員と密接な関係を有する者から通報を受け付けるものとする。

6 通報は、原則として電話により受け付けるものとする。ただし、これに寄りがたい場合は、面談、ファックス、電子メール等による通報も受け付けるものとする。

7 通報においては、原則として通報者の氏名、役職等を聞き取るものとするが、匿名での通報も可能な限り受け付けるものとする。

8 通報受付者等は、窓口の業務を遂行するに当たり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務上知り得た秘密を漏えいしないこと。また、通報受付者等の職を退いた後も同様とすること。

(2) 通報者の名誉、プライバシーその他人格権を侵害することのないよう慎重に対処すること。

(3) 通報内容を丁寧に聞き取った上で、通報者の意向をできる限り尊重すること。

9 責任者は、通報内容を踏まえ、事案について更に調査する必要があると認める場合には、調査委員会の設置を求めなければならない。

10 責任者は、職員に対し、通報窓口の存在を周知徹底するとともに、その利用を啓発することにより、職員等が容易に通報できるように十分配慮するものとする。

11 責任者は、職員に対し、通報後の取扱いをあらかじめ明示しておくものとする。

12 通報窓口に関する庶務は、総務課総務係において処理する。

13 その他、通報窓口の運営に関し必要な事項は、責任者が定める。

(相談窓口)

第9条 相談窓口は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) ハラスメント等に関する相談

(2) 通報窓口との連絡調整

(3) その他ハラスメント等の相談に関する事務

2 相談窓口に、相談員を置く。

3 相談員は、各施設の所署長及び女性職員を充てなければならない。

4 相談員は、職員及び当該職員との密接な関係を有する者から相談を受けるものとする。

5 相談は、原則として電話により受けるものとする。ただし、これに寄りがたい場合は、面談、ファックス、電子メール等による相談も受けるものとする。

6 相談においては、原則として相談者の氏名、役職等を聞き取るものとするが、匿名での相談も可能な限り受け付けるものとする。

7 相談員は、相談窓口の業務を遂行するに当たり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務上知り得た秘密を漏えいしないこと。また、相談員の職を退いた後も同様とすること。

(2) 通報者の名誉、プライバシーその他人格権を侵害することのないよう慎重に対処すること。

(3) 相談内容を丁寧に聞き取った上で、必要な助言を行うこと。

8 事務局長は、職員に対し、相談窓口の存在を周知徹底するとともに、その利用を啓発することにより、職員等が容易に相談できるように十分配慮するものとする。

9 事務局長は、職員に対し、相談後の取り扱いをあらかじめ明示しておくものとする。

10 相談窓口に関する庶務は、総務課総務係において処理する。

11 その他、窓口の運営に関し必要な事項は、事務局長が定める。

(懲戒処分等)

第10条 ハラスメント等を起こした職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条、岳北広域行政組合事務の飯山市条例を準用する条例(昭和50年岳北広域行政組合条例第1号)で定める職員の懲戒に関する条例(昭和29年飯山市条例第35号)並びに岳北広域行政組合事務の飯山市の規則等を準用する規則(昭和50年岳北広域行政組合規則第16号)で定める飯山市職員懲戒処分等審査委員会規程(令和2年飯山市訓令第6号)及び飯山市職員の懲戒処分等に関する指針(令和2年飯山市訓令第7号)により懲戒処分できるものとする。

附則

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年8月19日訓令第5号)

この訓令は、令和2年8月19日から施行する。