○救急業務における感染防止対策要綱

平成18年11月14日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、岳北広域行政組合救急業務規則(平成5年岳北広域行政組合規則第2号)第18条「感染症と疑われる者の取扱い」に基づき、救急業務等における消防職員等の細菌又はウイルス等に感染する事故を未然に防止することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 感染 救急隊員が救急出場において人免疫不全症候群、C型肝炎、感染力の強い細菌、ウイルス等に感染し、通常業務及び一般生活に支障をきたす事故をいう。

(2) 体液 血液、唾液、精液等をいう。

(3) 救急自動車等 救急自動車、集団救急事故発生時の救急搬送に用いる車両をいう。

(4) 感染症罹患者 何らかの感染症により発病し、各種の症状が発症しているものをいう。

(感染防止対策の原則)

第3条 感染を防止するための原則は、病原体と接触する機会を減らすこと、病原体の進入経路を遮断すること、接触・侵入した毒性の強い病原体は除去し、若しくは死滅させる(消毒)ことである。救急活動においては、傷病者と救助者(救急隊員等)の両者の感染防御対策が求められる。ただし、医学の進歩、経験の蓄積等により、この対策は今後とも改正を加えていくべきであることを前提に推進していく。

(標準予防策)

第4条 救急業務の実施に当たっては、傷病者が予め感染者かどうか知ることができないため、救急出場時及び出場後は標準予防策として次の事項を実施すること。

(1) 手洗い、うがいの実施

救急出場後は、石鹸と流水を用いて入念に手洗い(手のひら、手の甲、指先・爪、指と指の間、手首)を行う。また、手洗い後に水でうがいをする。

(2) 手袋の着用

傷病者に接触する場合は、ディスポーザブル手袋を着用すること。また、血液や体液等が付着した場合や、他の傷病者に触れるときは、その都度新しいものと交換する。

(3) マスクなどの着用

血液や体液が飛び散り、目、鼻、口に入りそうなときは、マスク、ゴーグルを着用すること。

(4) ガウンの着用

衣服への汚染を防止するため、ガウン(救急用白衣、ディスポーザブルガウン等)を着用すること。

(5) 資器材の使用における注意

ア 資器材はできるだけ使い捨てのもの(ディスポーザブル製品)を使用し、再使用するものは洗浄して適切な消毒、滅菌を行うこと。

イ 使い捨て器具又は再使用が不能となった資器材は、適正に廃棄すること。

(感染経路別予防対策)

第5条 感染症の可能性があり、特に疫学的に重要な病原体の存在が疑われるときには、標準予防対策に加えて、感染経路別に予防策を講じる。感染経路別にみた主な感染症は次の表のとおりであり、感染経路は、空気感染、飛沫感染、接触感染の3つに分類される。

空気感染 | 結核、麻疹、水痘 |

飛沫感染 | ジフテリア、インフルエンザ、風疹、ムンプス、百日咳、溶連菌性咽頭炎、マイコプラズマ肺炎、アデノウイルス等 |

接触感染 | 赤痢、腸管出血性大腸炎、ジフテリア、B・C型ウイルス肝炎、HIV感染、ヘルペス、シラミ、帯状疱疹、MRSA感染等 |

2 感染経路別の予防策は次のとおりとする。

(1) 空気感染

約5ミクロン以下の飛沫核は空気中に浮遊し、空気の流れで拡散する。これら微小飛沫の空気媒介による感染を予防するために行う。特に結核、麻疹、水痘などが疑われていて、かつ、それに対する感染感受性があるものが対応するときは、ディスポーザブルマスク、N95マスクなどを着用する。また、救急車内の空調、換気を十分行うこと。

(2) 飛沫感染

約5ミクロン以上の比較的大きな飛沫粒子は空中浮遊せず、咳やくしゃみで約1メートル程度飛来する。会話や吸引処置等の際に、傷病者より発生する粒子が鼻腔・口腔粘膜・結膜へ接触することによって感染する可能性があるため、標準予防策に加えてディスポーザブルマスク、N95マスクを着用し、疾患によっては救急用ゴーグルで眼を保護すること。また、可能であれば傷病者にディスポーザブルマスクを装着させる。

(3) 接触感染

直接又は間接の接触により感染する。人から人に直接伝播する場合や、傷病者からの排泄物、体液、傷病者周辺にある汚染媒介物の接触により伝播する。特に救急活動時に注意すべき血液媒介感染症として、HBV(B型肝炎)、HCV(C型肝炎)、エイズ感染などがある。これらは針刺し事故、創や粘膜の体液の飛入で起こりやすいので次の点に注意すること。

ア 使用後の針は穿刺耐性のある専用容器に直ちに捨てる。

イ 手渡ししたり、一時的にストレッチャー等に置かない。

ウ 交通事故等の救出作業時は、創傷を作らないために皮手袋を使用すること。

エ 救急自動車等の床側が汚染されるおそれのあるときは、オーバーズボンを着用し、ゴム長靴かオーバーシューズを着用することが望ましい。

(資器材の整備)

第6条 感染防止資器材として、次の表のとおり資器材を整備し、維持管理に努めること。

標準予防策に必要な資器材 | ディスポーザブル手袋、ガウン(消毒可能なもの)、マスク(サージカルマスク、N95マスクを含む)、保護眼鏡、ディスポーザブル防水シート等 |

消毒用資器材 | ペーパータオル、消毒用アルコール、次亜塩素酸ナトリウム ※その他 両性界面活性剤、速乾性手指消毒剤、ポビドンヨード、オゾン水生成器、オゾンガス発生装置等 |

廃棄物処理用資器材 | 感染性廃棄物容器(通常は廃棄物処理業者との委託契約に基づく) |

感染予防用資器材 | 手袋(各種)、サージカルマスク(各種)、N95マスク、ディスポーザブルガウン・ズボン(各種)、ゴーグル(各種)、キャップ、シューズカバー、アームカバー等 ※流行性感染症に備え、職員数以上の数を配備しておく。 |

(消毒薬の使用対象)

第7条 消毒薬にはそれぞれに特徴があるため、使用対象を選択する必要がある。各種微生物に対する水準分類別消毒薬は次のとおりである。

区分 | 消毒薬 | 一般細菌 | 緑膿菌 | 結核菌 | 真菌 | 芽胞 | B型肝炎 |

高水準 | グルタラール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

中水準 | 次亜塩素酸ナトリウム | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |

消毒用エタノール | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |

ポビドンヨード | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |

クレゾール石鹸 | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | |

低水準 | 第四級アンモニウム塩 | ○ | ○ | × | △ | × | × |

クロルヘキシジン | ○ | ○ | × | △ | × | × | |

両性界面活性剤 | ○ | ○ | △ | △ | × | × |

○:有効 △:効果が得られにくいが、高濃度の場合や時間をかければ有効となる場合がある。 ×:無効

2 消毒薬は、次の表のとおり消毒する対象によって適応性があるため注意すること。

区分 | 消毒薬 | 環境 | 金属器具 | 非金属器具 | 手指皮膚 | 粘膜 | 排泄物汚染 |

高水準 | グルタラール | × | ○ | ○ | × | × | △ |

中水準 | 次亜塩素酸ナトリウム | ○ | × | ○ | × | × | ○ |

消毒用エタノール | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |

ポビドンヨード | × | × | × | ○ | ○ | × | |

クレゾール石鹸 | △ | × | × | × | × | ○ | |

低水準 | 第四級アンモニウム塩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |

クロルヘキシジン | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |

両性界面活性剤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |

○:有効 △:注意して使用 ×:無効

なお、消毒薬によっては人体に悪影響を及ぼすものもあるため、使用基準及び注意事項に従い使用すること。

(救急車の消毒)

第8条 救急車は比較的密閉した空間であり、結核を含め空気感染を起こす微生物の感染が拡大しやすいと考えられるため、次の点に注意すること。

(1) ときどき窓、扉を開放して大気を導入し、室内の空気を入れ換えること。

(2) 空気中の微生物を殺菌する目的で消毒薬を噴霧してはならない。

(3) 壁や床は消毒薬(塩化ベンザルコニウム、両性界面活性剤等)をしみこませた雑巾やモップで清拭する。

(4) 清拭に際しては、床の奥の方から出入口の方向へ、一方向に拭き取るような工夫をする。

(5) 作業衣や手袋を着用し、消毒薬から出る有毒ガスを吸い込まないようにする。

(資器材の消毒)

第9条 傷病者に使用する資器材は、感染防止の観点から、滅菌、消毒に留意すること。

(1) 呼吸管理に関係した資器材(加湿器、配管、マスク、食道閉鎖式エアウエイ等)の滅菌消毒はとくに留意すること。

(2) 創内、血管内、気道内などに接触する資器材は厳重に滅菌保存されたものを使用する。

(3) 再使用する場合には十分に洗浄したうえで、用途に応じて消毒または滅菌して保管する。

(4) すでに滅菌包装された資器材を使用する場合はその使用期限に注意する。

(5) いったん開封したものは廃棄するか、再滅菌する。

(感染性廃棄物の処理)

第10条 感染症の疑い又は感染症等罹患者を搬送した場合の感染性廃棄物の処理は、原則として次のとおりとする。

(1) 救急活動に使用した注射針、輸液ライン、ディスポーザブル製品等及び感染症等により汚染又は汚染していると疑われる救急資器材の物品で、消毒、滅菌して再利用できない物品は、感染性廃棄物処理委託業者の指定した「処理容器」により処分を依頼する。

(2) 処理容器を処分するときは、次の要領により「感染性廃棄物処理委託契約書」を締結してある処分業者に依頼するものとする。

ア 救急係長は、処理について口頭依頼する。

イ 救急係長は、処分業者が処理容器を引取りに来たときは、産業廃棄物管理票(積荷目録)に必要事項を記載の上A票を署所において保管し、他の票は処理業者に引き渡すとともに、新たな処理容器を所定の保管庫に収納し施錠する。

(3) 感染予防法に係る傷病者の救急活動に使用した機器、資器材等は直ちに処理容器に入れ、確実に蓋を閉め密閉を確認し、前号の要領により処分する。

(搬送中の感染予防)

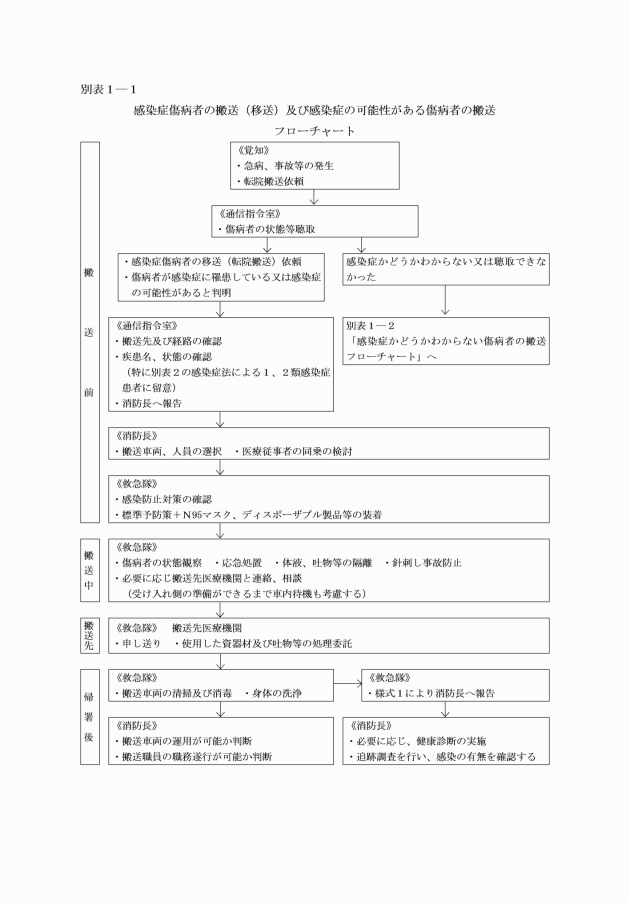

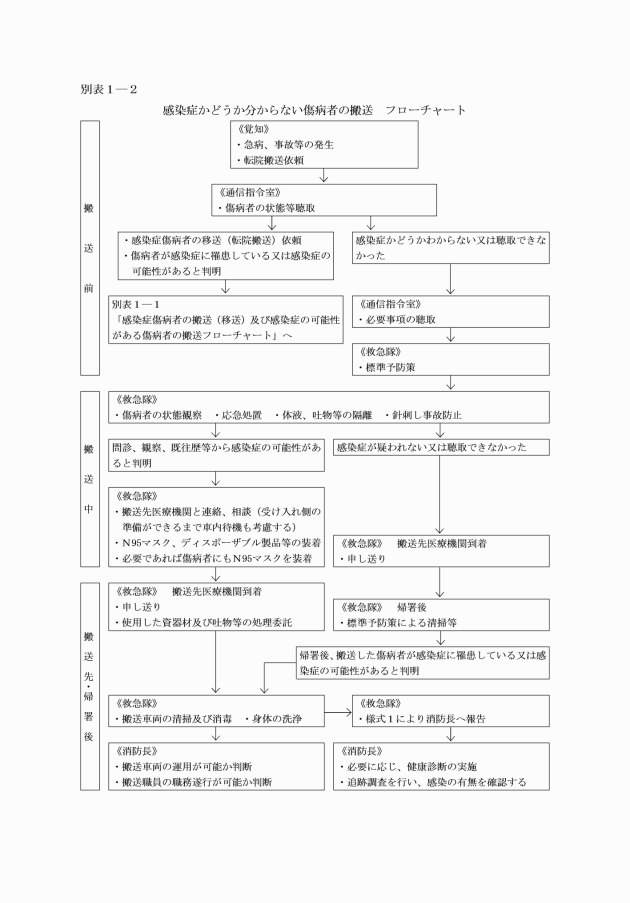

第11条 原則としては、常に感染症が存在しうるものとしてその予防に努めることが重要であるが、傷病者の人権をそこねたり、過度の不安を与えることのないように注意する。また、搬送に際しては別表1―1、2のフローチャートに従い対応する。

(1) 感染症傷病者の搬送(移送)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)ではその蔓延を防止するため、別表2に定める1類・2類感染症及びその類似患者について都道府県知事は感染症指定医療機関へ入院することを勧告し、併せて当該医療機関へ搬送(法文では「移送」)しなければならないとしている。

ア 転院搬送に際し、要請医療機関から収容医療機関へ感染症等罹患者である旨を連絡するよう依頼し、収容医療機関において感染症等の種類に応じた消毒を実施した後に帰署するものとする。

イ 消毒については、救急自動車内及び使用資器材並びに救急隊員等についても実施し、使用したディスポーザブル資器材、体液、嘔吐物等の処分を処分業者に依頼するものとする。

ウ 消防長の判断により、搬送に立ち会った救急隊員に臨時の健康診断を受けさせる。

(2) 感染症の可能性がある傷病者の搬送

ア 感染症(若しくはその疑い)の可能性がある場合、医療機関から情報を入手し搬送の指示を受けること。

イ 別表2に定めるもののうち、1類・2類感染症の可能性があるときには、保健所等感染症対策担当部局や必要に応じて専門家に相談すること。

ウ 病院内での感染拡大を防ぐため、受け入れ病院側の対応が整うまで、救急車内等で待機するのが望ましい。

(3) 感染症かどうか分からない傷病者の搬送

ア 標準的な予防策で原則として感染が防止できると考えて行動する。

イ 搬送後、感染症と分かった場合には、消防署へ報告してもらうように医療機関と連絡体制を密にしておく。

ウ 感染症と分かったときは、その種類によっては車内、資器材の消毒を行う。

エ 必要に応じて搬送に立ち会った職員の健康診断を行う。

(職員が感染又はその疑いがある場合の対応)

第12条 感染症傷病者若しくは感染症の可能性がある傷病者を搬送した場合、前条のほか、次のことを実施する。

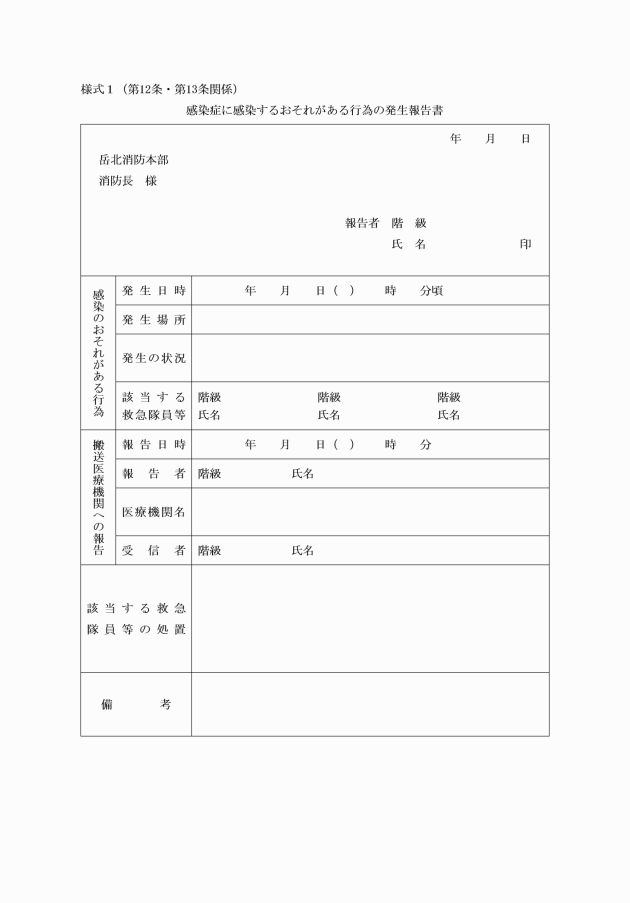

(1) 様式1により、速やかに消防長に報告する。

(2) 消防長は、前項の報告を受けたとき、当該者の検査について、その医療機関等へ照会した後、48時間以内に必要な措置(検査、予防接種、投薬等)を受けさせるものとする。

(3) 追跡調査を行い、感染の有無を確認する。

(4) 必要により医師から健康管理に関する指導を受ける。

(5) その他、医師の指示する事項に従うこと。

(針刺し事故の対応)

第13条 傷病者の血液が付着した注射器が刺さったときは、次のように対応する。

(1) 直ちに血液を絞り出し、流水でよく洗浄し、消毒用エタノール等で消毒する。

(2) 傷病者のHBV、HCV等の感染状況について医療機関から情報を得る。

(3) 様式1により、速やかに消防長に報告する。

(4) 労働災害補償の判断に必要なことがあるため、事故発生後直ちに医療機関へ届け出ておくこと。

(5) HBV、HCV等の陽性傷病者であった場合には、医療機関と相談のうえ、指示を受ける。

(職員の健康管理)

第14条 感染症に対する免疫力を高めるため、職員の健康管理を次のとおり実施すること。

(1) 定期的な各種の血液検査の実施(肝機能、B型肝炎、C型肝炎、胸部X線検査、ツベルクリン皮内反応等)

(2) 各種予防接種の実施(B型肝炎等)

(3) 疲労等による抵抗力低下をきたさぬための労務管理

(4) 手洗い、うがいの励行、私生活での節制、体力増進の運動

(5) 各種感染症の伝播形式、発症までの経緯、感染症傷病者を搬送した場合の措置及び感染症に係る関係法規(関係機関への連絡方法を含む。)の知識の修得

(応急手当普及啓発における留意事項)

第15条 応急手当普及啓発の現場において、心肺蘇生訓練人形を用いて人工呼吸の訓練を行う場合は、参加した住民が感染することのないように次の方法により実施する。

(1) 訓練時

ア 使用前に訓練人形の顔面及び口腔内を消毒用エタノールに浸したガーゼで清拭し、約30秒後に乾いたガーゼ等で拭き取る。

イ 訓練実施時には、各受講者の訓練終了ごとに、消毒用エタノールにより消毒を行う。

ウ 各受講者にはガーゼを一枚配布し、人工呼吸時は人形の口唇部に当て実施する。

(2) 訓練終了後

ア 訓練人形の頭部気道部、胴体部気道部の各部品を次亜塩素酸ナトリウム液(0.02~0.05%)に20分から30分又は消毒用エタノールに約10分から20分間浸漬する。

イ 流水で各部分の消毒を洗い流し、完全に乾燥させる。

ウ 適宜、ディスポーザブル肺の交換を行う。

エ 使用したガーゼ等は、ビニール袋等に回収し、委託業者に処分を依頼する。

オ 訓練人形の衣服の洗浄は、表示されている要領に従い行う。

(3) その他住民に対する応急手当普及啓発に当たっては、応急手当の知識及び技術の普及と併せ、応急手当を実施する場合の感染防止についても指導する。

ア 原則として口腔内の吐物、異物への直接接触を避け、万一触れた場合には、速やかに石鹸等を用いて流水により洗浄する。

イ 人工呼吸の際、傷病者の口及び鼻に直接接しないように、口唇部にハンカチ、ポケットマスク等を当て実施する。また、実施後は速やかにうがいをする。

ウ 素手で直接、血液に触れないようにするため、身近にある清潔なビニール製品の一部を手指に巻き実施する。また、血液飛沫が身体に付着しないように注意する。

エ 応急手当終了後は速やかに石鹸等を用いて流水による手洗いを行う。

(再発防止)

第16条 消防長は、万一職員等が感染した場合には、原因の究明と再発の防止に努めるとともに、当該職員のプライバシーの保護と必要に応じた健康管理を実施する。この場合において、感染した職員が通常の業務に支障がない限り、業務に従事することは差し支えない。

(連絡通報体制の整備)

第17条 感染防止の観点から、医療機関、保健所から消防機関への連絡通報体制を密にするとともに、適切な指導を受けるため医療機関又は医師に助言、協力を求める。

(補則)

第18条 この要綱に定めるほか、必要な事項は別に定める。

附則

この訓令は、平成18年12月1日から施行する。

附則(平成29年3月15日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年5月1日訓令第6号)

この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

別表2 感染症の種類(感染症法に基づく分類)

感染症名等 | 性格 | |

感染症類型 | 〔1類感染症〕 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱 | ・感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点から見た危険性がきわめて高い感染症 ・患者、類似症患者及び無症状病原体保有者について入院等の措置を講ずることが必要 |

〔2類感染症〕 急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群(MERS)、鳥インフルエンザ(H5N1・H7N9) | ・感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点から見た危険性が高い感染症 ・患者及び一部の類似患者について入院等の処置を講ずることが必要 | |

〔3類感染症〕 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス | ・感染力及び罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点から見た危険性は高くないが、特定の職業への就業によって感染症の集団発生を起こしうる感染症 ・患者及び無症状病原体保有者について就業制限等の措置を講ずることが必要 | |

〔4類感染症〕 E型肝炎、A型肝炎、黄熱、Q熱、狂犬病、炭疽、鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)、ボツリヌス症、マラリア、野兎病…等 | ・動物、飲食物等の物件を介して人に感染し、国民の健康に影響を与えるおそれがある感染症(人から人への伝染はない) ・媒介動物の輸入規制、消毒、物件の廃棄等の物的措置が必要 | |

〔5類感染症〕 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザなど感染症を除く)、ウイルス性肝炎(E型とA型を除く)、クリプトスポリジウム症、後天性免疫不全症候群、性器クラミジア感染症、梅毒、麻疹、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症…等 | ・国が感染症の発生動向の調査を行い、その結果等に基づいて必要な情報を国民一般や医療関係者に情報提供・公開していくことによって、発生、まん延を防止すべき感染症 | |

新型インフルエンザ等感染症 新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ | ||

指定感染症 既知の感染症のうち上記1~3類に分類されない感染症であって、1~3類に準じた対応の必要性が生じた感染症 | ||

新感染症 人から人に伝染すると認められる疾病であって、既知の感染症と症状が明らかに異なり、当該疾病に罹患した場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命および健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの。 | ||

参考 主な感染症

1 各種細菌感染症

病原性細菌にはきわめて多種多様なものがある。

レンサ球菌(中耳炎、肺炎)、ブドウ球菌(中耳炎、食中毒)、肺炎球菌(肺炎、髄膜炎)、淋病(尿道炎)、赤痢、サルモネラ、チフス・パラチフス菌、病原大腸菌、コレラ菌、腸炎ビブリオ、緑膿菌、レジオネラ、破傷風菌、ガス壊疽菌、ジフテリア、結核菌などがその主なものである。

細菌感染症では定型的な感染症症状が現れやすい。発熱、発赤、痛み、腫脹、白血球増加、化膿など。各種細菌による感染の防止には、感染経路(空気感染、飛沫感染、接触感染)別に、またできる限りその細菌に有効な消毒薬を用いて消毒すること。

2 ウイルス肝炎

肝臓に侵入増殖しやすい肝炎ウイルスによって引き起こされる炎症性肝疾患である。

病原ウイルスとして、A型肝炎ウイルス(HAV)、B型肝炎ウイルス(HBV)、C型肝炎ウイルス(HCV)などがあり、これらは感染経路や潜伏期、症状などにおいて多少の差異があるが、血液検査なしでは区別は困難である。

ウイルス肝炎の定型的な初期症状は食欲不振、全身倦怠であり、感冒症状をきたすことが多い。その後、黄疸、肝腫大などが出現する。

(1) A型ウイルス肝炎

感染されたカキなどの魚介類を介して経口的に感染する。

ほかのウイルス感染症と同様に、一度感染すると二度と罹患しない。死亡例を除いて治癒するが慢性化しない。高齢者を除いて軽症に終わる事が多い。

(2) B型ウイルス肝炎

無症候性のキャリアから血液(若しくは体液)を介して感染する。

初感染で慢性化することは少ないが、持続感染した場合は急性肝炎だけでなく、慢性肝炎、肝硬変及び肝癌の原因になりうる。ときには劇症肝炎を起こし死亡に至ることもある。

予防として、ヒト免疫グロブリンによる受動免疫とHBワクチンによる能動免疫がある。

(3) C型ウイルス肝炎

無症候性のキャリアから血液(若しくは体液)を介して感染する。

母から子に垂直感染する。B型に比べて感染力は弱い。輸血後肝炎のほとんどはC型ウイルス肝炎である。きわめて慢性化しやすいのが特徴で、肝硬変、肝癌に移行する場合もある。

B型肝炎のような免疫グロブリンやワクチンはまだないのが現状である。

救急隊員等がB型・C型ウイルス肝炎のある傷病者、又は疑いのある傷病者を搬送した場合は、原則として消防長に報告し、搬送した医療機関の医師から必要な指示を受けること。

また、針刺し事故や、傷病者の体液が創傷や眼等の粘膜に付着した場合には、直ちに血液を絞り出し、エタノール、塩化ベンザルコニウム、ポビドンヨードなどによる洗浄・消毒を行い、医師の指示により、血液が付着してから48時間以内に血液検査及びヒト免疫グロブリンの投与等を実施する。

3 AIDS(エイズ)

AIDSとは後天的免疫不全症候群のことで、後天的に免疫不全を起こし、二次的感染症やある種の悪性腫瘍を発症している症候群をいう。免疫不全は血液疾患そのほかでも生じるが、HIV(ヒト免疫不全ウイルス)の感染も原因にあり、その慢性感染症の終末症状としてこの症候群を呈する。

HIVは血液や体液(唾液、精液、膣分泌物、母乳など)を介して感染する。合併症の程度によって予後は異なるが、免疫状態の改善がないかぎり、発症すると5年以内に死亡に至ることが多い。

HIVは肝炎ウイルスなどにははるかに感染しにくく、かつ、加熱や消毒処置で速やかに不活性化されるのであまり恐れる必要はない。

4 結核

かつては若年者の感染症であったが、最近では高齢者の頻度が高くなり、過去に一度感染した者が体力の衰えなどによって長年月を経て再燃発症することが多くなっていることから、次のことに留意すること。

(1) 2週間以上続く咳、痰、軽度発熱、全身倦怠感、血痰、急激な体重減少、若しくは過去に結核の既往があり同症状がある場合には、結核感染症の疑われる傷病者として対応すること。

(2) 結核症と分かっている、若しくはその疑いのある傷病者で、とくに咳、痰の多いときは可能であれば傷病者にマスクを着用させ、隊員等もN95マスク又はサージカルマスクを3重に着用して接すること。また、病院引き上げ後は窓を開け換気を十分に行う。必要であれば搬送中も窓を開け換気を行う。

(3) 結核傷病者若しくは疑い傷病者を搬送後、上記症状が見られた場合には、消防長に報告し、医療機関で診察、検査を受けること。

(4) 結核予防として、医療機関でツベルクリン反応を診断し、必要があればBCG接種を行い、結核菌に対し免疫をつくること。

5 MRSA

MRSAを保菌している傷病者を搬送した際に、隊員や他の傷病者にMRSA感染が引き起こされることはまれである。しかし、MRSA感染症を発症している傷病者を病院間搬送など行うときは、そのことを搬送先病院に連絡するとともに、隊員等や資器材の感染防止対策を講じておくこと。

MRSAの感染力は弱く原則として空気感染をしない。しかし、MRSAによる気道感染のある患者の喀痰飛沫が飛び散っていて、それを創傷に触れたときなどは感染が成立する場合がある。

感染防止方法や消毒の方法は、一般細菌の場合とほぼ同じである。

6 重症急性呼吸器症候群(SARS)

SARSについては、WHOが伝播確認地域の指定を全て解除し、平成15年7月5日に事実上の制圧の宣言をしたが、疑い例患者の発生に伴う医師から保健所への報告は継続されているため、今後とも注意を要する。

(1) 重症急性呼吸器症候群(SARS)とは、SARSコロナウイルスによる感染症で、感染経路は、SARS患者と接した医療関係者や同居の家族など、患者の咳を浴びたり、痰や体液等に直接触れる等の濃厚な接触をした場合に感染する。

(2) 主な症状は、発熱、呼吸器症状に加え、頭痛、筋硬直、食欲不振、倦怠感、意識混濁、発疹、下痢等で、2日から7日、最大10日間の潜伏期間を経て発症する。

(3) 予防策は手洗い・うがいの励行、マスクの使用等が有効。

(4) 下記の3項目の全てが当てはまる場合、SARS疑い例に該当する。

ア 38度以上の急な発熱があるかどうか。

イ 咳、呼吸困難等の呼吸器症状があるかどうか。

ウ 伝播確認地域に10日以内に旅行、滞在してきたかどうか、あるいは患者等と密接な接触があったかどうか。

(5) SARS疑い例傷病者が発生した場合は、関係機関へ連絡し対応を協議する。