○岳北消防本部警防規程

平成19年3月30日

訓令第5号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 消防隊等の編成(第5条―第9条)

第3章 警防計画等(第10条―第14条)

第4章 出場(第15条―第20条)

第5章 消防応援体制等(第21条―第25条)

第6章 火災等の現場指揮(第26条―第36条)

第7章 現場の活動要領(第37条―第42条)

第8章 活動の検討(第43条・第44条)

第9章 特別警戒及び招集(第45条―第50条)

第10章 警防訓練(第51条―第55条)

第11章 雑則(第56条―第60条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)及び消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)並びに武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)等に基づき、火災、人命救助を要する災害及びその他の災害、又はそれらの発生のおそれのある事象(以下「火災等」という。)を警戒し、鎮圧し、並びに被害の軽減と安全確保を図るために必要な事項を定め、岳北消防本部の機能を十分発揮させ、人命、身体及び財産の火災等による被害の軽減と安全確保を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) その他の災害とは、自然災害、交通事故、危険物事故、機械事故、鉄道事故、航空事故、河川事故等で、人命危険が発生、又は発生が予想される災害をいう。

(2) 警防活動とは、火災等が発生した場合、警戒及び被害の軽減、人命救助及び安全確保のために行う消防隊等の行動をいう。

(3) 指揮隊とは、火災等の災害現場において消防隊等を統括する隊をいう。

(4) 消防隊等とは、消防機械器具を装備した消防職員(以下「職員」という。)で、消防隊、救急隊、救助隊をいう。

(5) 警防計画とは、火災等の被害を最小限に防止するための必要な事前対策をいう。

(6) 消防対象物とは、法第2条第3項に規定するものをいう。

(警防責任)

第3条 消防長は、職員を指揮して、警防業務の全般において掌理し、警防体制の万全を期さなければならない。

2 署長、分署長(以下「署長等」という。)は、消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和50年岳北広域行政組合条例第3号)第3条に規定する管轄区域における警防業務を掌理し、所属職員を指揮監督して、警防体制の万全を期さなければならない。

(安全管理の責務)

第4条 消防長の安全管理の責務は次のとおりとする。

(1) 消防長は、警防活動における活動の安全の確保及び訓練並びに演習の特性に応じた安全管理体制を図り、訓練施設、資機材等の整備を行い、安全の保持につとめなければならない。

(2) 消防長は、事故が発生したときは、速やかに必要な処置を講じなければならない。

2 安全管理体制等の基準は、岳北広域行政組合消防安全管理規程(昭和62年岳北広域行政組合規則第1号)によるものとする。

第2章 消防隊等の編成

(指揮隊の編成)

第5条 指揮隊は、火災等において複数の消防隊等の活動を統括するため、最高指揮者及びそれを補佐する職員をもって編成する。

(消防隊の編成)

第6条 消防隊は、消防隊員及び消防ポンプ自動車をもって編成するものとし、配置及び名称は別表1のとおりとする。ただし、火災等の状況により消防活動に有効な隊の編成及び車両とすることができる。

(救急隊の編成)

第7条 救急隊は、岳北広域行政組合救急業務規則(平成5年岳北広域行政組合規則第2号。以下「救急業務規則」という。)の第6条に定めるところによる。

(救助隊の編成)

第8条 救助隊は、岳北広域行政組合救助業務規則(平成11年岳北広域行政組合規則第8号。以下「救助業務規則」という。)の第4条に定めるところによる。

(その他の隊の編成)

第9条 前3条に定める隊の編成のほか、火災等における消防隊等の活動を支援するため、必要により職員をもって編成する。

第3章 警防計画等

(警防計画の種別)

第10条 警防計画は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 危険区域警防計画 木造建築物が密集し火災が発生すれば延焼拡大の危険度の高い地域に対する計画

(2) 特殊建築物警防計画 木造大規模建築物、中高層建築物、特別な警防活動を必要とする建築物の計画

(3) 危険物警防計画 危険物貯蔵所及び取扱所で、一旦火災が発生すれば、周囲に危険を及ぼし特別な警防活動を必要とする危険物施設の計画

(4) 集団救急事故業務計画 救急業務規則第26条による計画

(5) 自然災害警防計画 地震、台風、水害、地滑り、雪害等の自然災害が発生した場合の計画

(6) 武力攻撃災害警防計画 弾道ミサイル攻撃、ゲリラ・特殊部隊による攻撃、着上陸攻撃・航空機攻撃災害が発生した場合の計画

(計画の作成)

第11条 課長は、前条各号に規定する計画を作成しなければならない。

(計画の報告)

第12条 課長は、第10条各号による警防計画を作成したときは、速やかに消防長に報告しなければならない。

(計画の徹底)

第13条 署長は、作成した警防計画を、消防隊等に対し徹底しなければならない。

(計画の変更)

第14条 課長は、消防対象物その他に変更があった場合又は必要と認めるときは、警防計画を変更しなければならない。

第4章 出場

(出場の種別)

第15条 消防隊等の出場種別は、次のとおりとする。

(1) 災害出場 火災等が発生した場合の出場(発生のおそれのある事象を除く。)

(2) 警戒出場 火災等の発生危険が予想される場合の警戒、調査及び偵察並びに危険要因の排除のための出場

(3) 訓練出場 災害出場に備えた訓練、演習のための出場

(4) その他出場 前各号に掲げるもの以外の出場

(出場区域及び区分)

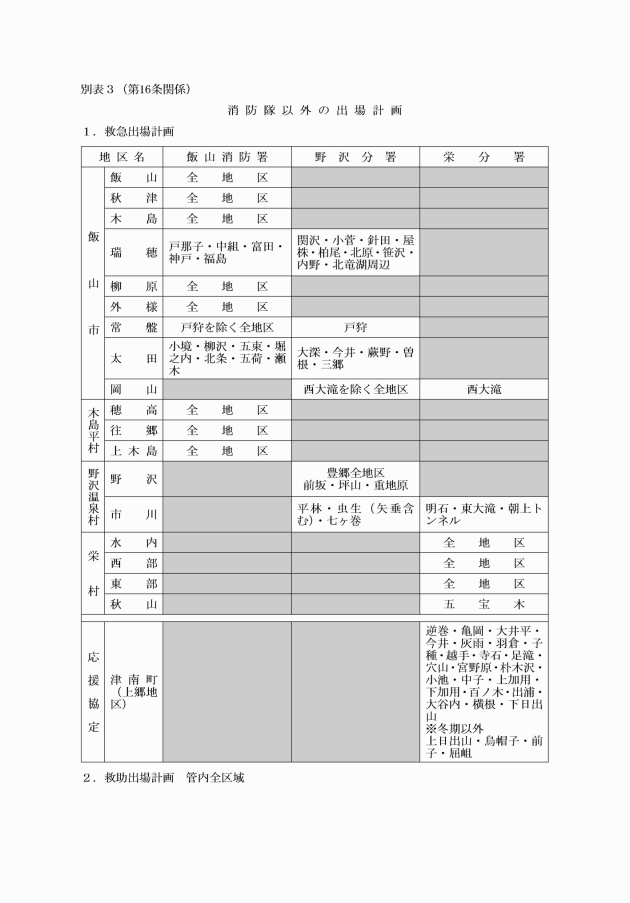

第16条 消防隊の出場区域及び出場区分は、別表2の火災出場計画による。

2 消防隊以外の出場区域及び出場区分は、別表3の出場計画による。

3 発生した火災等の状況により、前2項に定める計画によらず消防隊等の出場を制限及び増強できるものとする。

(火災等の覚知及び出場指令)

第17条 消防長は、火災等の発生を覚知したときは、直ちに出場指令を行わなければならない。

(火災等の出場の原則)

第18条 消防隊等の出場は、出場指令により行うことを原則とする。ただし緊急を要する場合はこの限りではない。

(同時災害時等の処置)

第19条 署長等は、既に発生している火災等の警防活動中、他の場所で火災等の発生を覚知した場合は、直ちに消防隊等を編成し出場させる等、必要な処置を講ずるものとする。

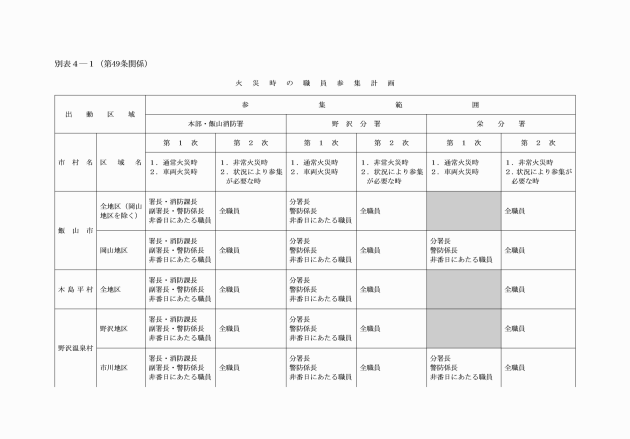

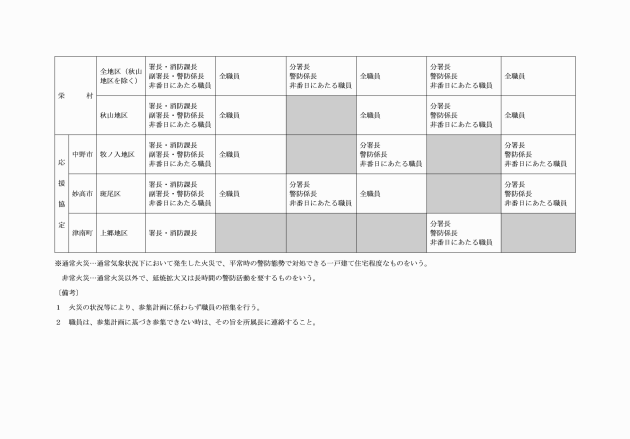

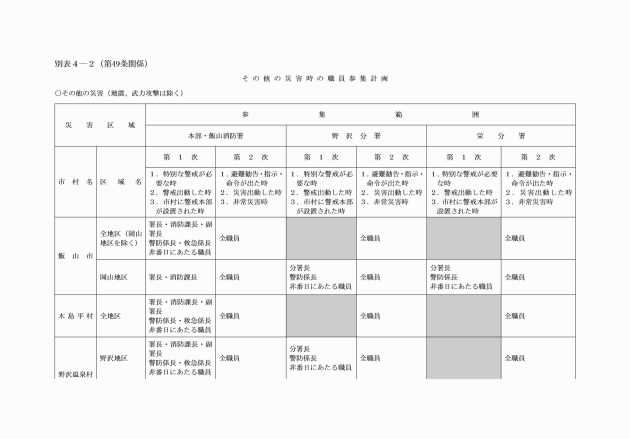

(消防長の出場)

第20条 消防長の出場は、別表4―1及び4―2で定める第二次出場以上の火災等又は必要と認める場合に出場するものとする。

第5章 消防応援体制等

(長野県消防相互応援協定による応援要請)

第21条 消防長は、大規模災害や特殊災害が発生し、自己の保有する消防力では対応が困難な場合や特殊な装備・資器材や専門部隊の対応が必要な場合は、長野県消防相互応援協定(平成8年2月14日協定)の規定に基づき、組合長と協議し速やかに応援要請をするものとする。

(緊急消防援助隊の応援要請)

第22条 消防長は、前条に規定する応援では対応が困難な場合、緊急消防援助隊運用要綱(平成16年消防震第19号。以下「援助隊運用要綱」という。)の規定に基づき、組合長と協議し速やかに緊急消防援助隊(以下「援助隊」という。)の応援要請をするものとする。

2 援助隊を要請した場合の受援は、長野県緊急消防援助隊受援計画(平成17年4月)によるものとし、岳北消防本部の受援計画は別に定める。

(その他の応援要請)

第23条 消防長は、組織法に基づき岳北広域行政組合が締結した応援協定により、応援協定書に定める災害の対処に際し、応援が必要な場合は、組合長と協議し速やかに応援要請をするものとする。

(応援要請による出場)

第24条 消防長は、次の各号による出場要請により応援出場させるものとする。

(1) 組織法第44条第4項に規定する消防庁長官の出場の求め及び同条第5項に規定する指示

(2) 長野県消防相互応援協定書第6条の規定による市町村の長からの要請

(3) 岳北広域行政組合が締結した応援協定に基づく協定団体の長からの要請

2 前項第1号に定める応援出場は、援助隊運営要綱及び緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画(平成16年2月6日)並びに岳北消防本部緊急消防援助隊派遣規程(平成19年岳北広域行政組合訓令第6号。以下「派遣規程」という。)によるものとする。

4 消防長は、火災等の発生場所が不明確で管轄する消防本部の特定ができない場合、岳北消防本部(以下「当本部」という。)の管内として消防隊等を出場させるものとし、現場到着等により当本部の管外と確認された場合は、応援出場としてその業務を遂行するものとする。

(ヘリコプターの応援要請)

第25条 消防長は、火災等において、ヘリコプターの活用が必要とされ警防活動に極めて効果がある場合、長野県消防防災ヘリコプター運行管理要綱(平成9年9月25日)に基づき、長野県消防防災ヘリコプター(以下「防災ヘリ」という。)を要請するものとする。

2 消防長は、救急現場において、ヘリコプターの活用が必要とされ救急活動に極めて効果がある場合、防災ヘリ又は信州ドクターヘリ運用要領(平成17年7月1日)に基づき信州ドクターヘリを要請するものとする。

第6章 火災等の現場指揮

(現場最高指揮者)

第26条 火災等の現場における最高指揮者(以下「現場最高指揮者」という。)は、第20条の規定により出場するときは消防長とする。

2 前項に定める消防長の権限は、火災等の現場の状況、規模等により署長等に移譲することができるものとする。

3 署長等が出場しないときは、現場の上級者とする。この場合において、上級者が同級である場合は先着の者とする。

(災害現場指揮本部の設置)

第27条 現場最高指揮者は、火災等で必要と認めるときは災害現場指揮本部(以下「指揮本部」という。)を設置するものとする。

2 指揮本部は次に掲げる要件を備えた場所に設置する。

(1) 警防活動の全体が掌握し易いこと。

(2) 関係機関の連絡員等が集合し易く、指揮運用が容易であること。

(3) 各種通信施設の活用及び連絡員等に対する指示、連絡、報告等に至便であること。

3 指揮本部を設置したときは、適切な位置に標識を掲出し、その場所を明示するものとする。

(指揮本部の長及び要員)

第28条 指揮本部の長(以下「本部長」という。)は、第26条に規定する現場最高指揮者又はその職務を代行する者とする。

2 指揮本部の要員は、本部長がその都度現場にある職員をもって編成するものとする。

(指揮本部の任務)

第29条 指揮本部の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 被災対象物の把握及び警防活動に必要な資料の収集

(2) 災害状況及び警防活動状況の把握並びに災害防御方針の決定

(3) 消防隊等の配備、増強及び削減の決定

(4) 火災等の警防活動における隊員の安全確保

(5) 法第23条の2第1項に規定する火災警戒区域及び法第28条第1項に規定する消防警戒区域(以下「警戒区域」という。)の設定及び範囲の決定並びに解除

(6) 火災の鎮圧及び鎮火の決定

(7) 再出火防止

(8) 情報の収集及び報告並びに広報

(9) 関係機関等との連絡及び調整

(10) 避難命令の決定

(11) 前各号に掲げるもののほか、本部長が必要と認める事項

(指揮本部要員の任務分担)

第30条 指揮本部要員の任務分担は、前条に定めるところにより本部長がその都度指名するものとする。

(警戒区域の設定等)

第31条 現場最高指揮者は、警戒区域の設定範囲を、災害の状況及び気象状況等から合理的に判断して設定しなければならない。

2 現場最高指揮者は、災害の推移に応じて警戒区域を拡大し、縮小し、又は解除しなければならない。

3 現場最高指揮者は、必要に応じて警戒区域の設定及び警戒人員の配置について、警察官に協力を求めることができる。

4 現場最高指揮者は、次に掲げるところにより警戒区域を設定し、区域内から住民の退去等必要な措置をとらなければならない。

(1) 警戒区域は、住民等の行動が警防活動に支障を及ぼすおそれのある範囲及び二次災害が発生するおそれのある範囲とする。

(2) 警戒区域には、消防器具等を用いて設定区域を表示し、必要な箇所には人員を配置するものとする。

5 最高現場指揮者は、可燃性ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散等により警戒区域を設定する必要があると認めるときは、前項に規定するところにより迅速に警戒区域を設定し、現場広報を行うとともに、区域内における火気の使用禁止、住民に対する避難指示、区域内への侵入禁止、その他必要な措置をとり、二次災害の発生防止につとめなければならない。

(鎮火)

第32条 現場最高指揮者は、火災の焼き状況を目視して、再燃のおそれがないと判断したとき鎮火を決定するものとする。

(再出火防止)

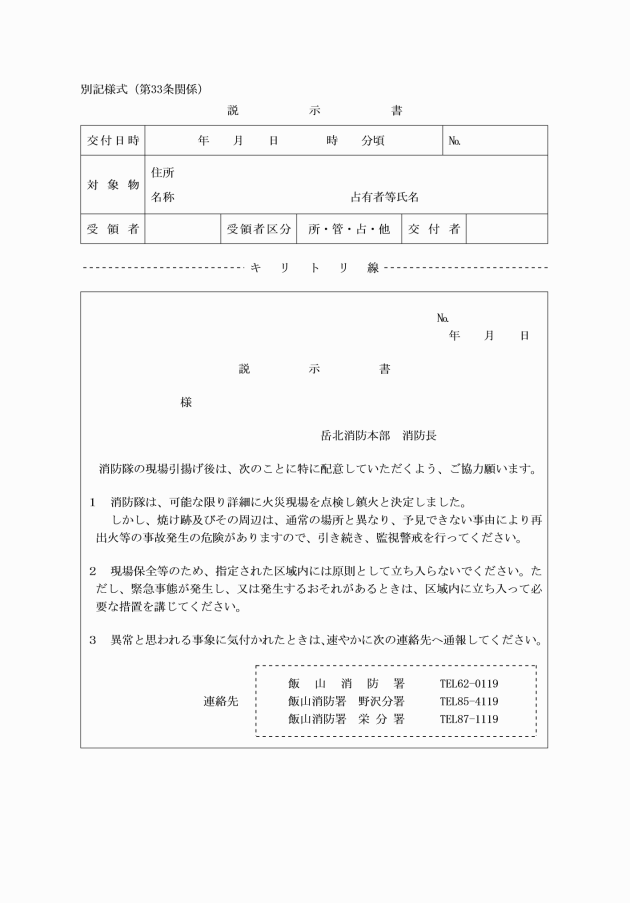

第33条 現場最高指揮者は、火災における残火処理を適切に行うとともに消防警戒区域を解除するときは、当該対象物の関係者に対し、監視、警戒等の協力を求め、説示して再出火の防止につとめるものとする。

2 説示の方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 説示は、現場最高指揮者又は現場最高指揮者の指定する者が行うものとする。

(2) 説示した相手の関係者区分及び氏名は、可能な範囲で聴取しておくものとする。

(3) 説示書(別記様式)を交付する場合は、交付場所及び受領者の関係等をできるだけ詳細に記録し、受領者の自筆、押印又は拇印を求め、交付者名を記入するものとする。

3 交付した説示書の控えは、火災出場報告書に添付するものとする。

(同時災害発生時等の現場最高指揮者)

第34条 現場最高指揮者は、既に発生している火災等の現場の指揮を実施中に、他の場所で火災等が発生した場合は、職員の中から現場最高指揮者を指名し、向かわせるものとする。

(現場速報)

第35条 現場最高指揮者は、次に掲げる事項を通信指令室に速報しなければならない。

(1) 現場指揮本部の設置状況

(2) 火災等の種別、発生場所及びその周辺の状況

(3) 消防隊等の活動状況及び増強の要否

(4) 死傷者、要救助者の状況

(5) 警戒区域の設定状況

(6) 武力攻撃災害の発生が疑われる場合

(7) 火災の鎮圧及び鎮火並びに警防活動の終了報告

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認める事項

(現場広報)

第36条 現場最高指揮者は、災害現場付近の住民及び報道機関に火災等の状況及び消防隊等の活動について、情報を提供しなければならない。

2 現場付近の住民への現場広報は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 火災警戒区域及び消防警戒区域への立入りの禁止又は制限に関する事項

(2) 二次災害防止に関する事項

(3) 警防活動への協力に関する事項

(4) 飛び火による出火防止に関する事項

(5) 火災等に関する活動状況

(6) 通行又は活動における障害の排除に関する事項

(7) その他現場最高指揮者が必要と認める事項

3 報道機関の現場広報は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 火災等の発生日時、場所、被害状況の概要

(2) 火災等に対する活動状況

(3) 人命救助活動の状況

(4) 活動人員及び出動車両数等

(5) その他現場最高指揮者が必要と認める事項

第7章 現場の活動要領

(現場活動の原則)

第37条 火災等の警防活動の基本は次に掲げるとおりとする。

(1) 人命の安全確保を最優先とすること。

(2) 現場最高指揮者の統括指揮の下に統制ある活動を行うこと。

(3) 消防隊等は、相互の連携を密にし、消防機械器具等の性能を最高度に活用し、迅速適正な活動を実施すること。

(消防対象物の使用等)

第38条 職員は、法第29条第1項から第3項までの規定による消防対象物及び土地の使用、処分、又は使用制限は、必要最小限にとどめなければならない。

(災害現場付近にある者の活動命令)

第39条 職員は、法第29条第5項に規定する災害現場付近にある者に対し、消防作業を命ずる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 付近の者の協力がなければ人命の救助又は危険排除ができないとき。

(2) 人命救助の必要が緊迫しているとき。

(3) 火災時における延焼拡大に危険が著しいとき。

(災害現場付近の居住者等に対する処置)

第40条 職員は、災害現場付近の居住者等で現場の状況が著しく危険と認められるときは早急に避難させなければならない。

(活動妨害に対する処置)

第41条 職員は、災害現場付近にある者で、活動の妨害若しくは妨害のおそれのある者に対して、現場から退去させなければならない。

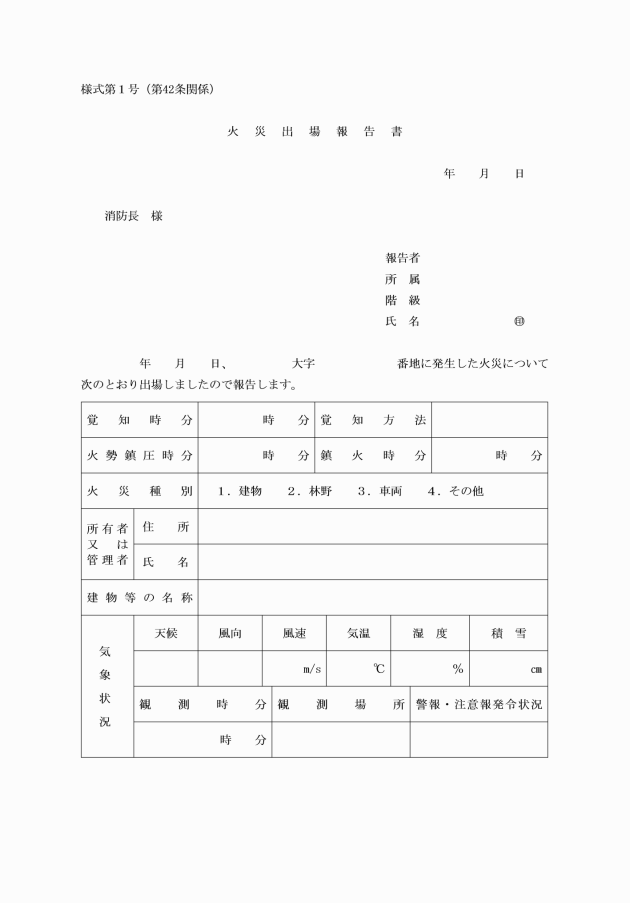

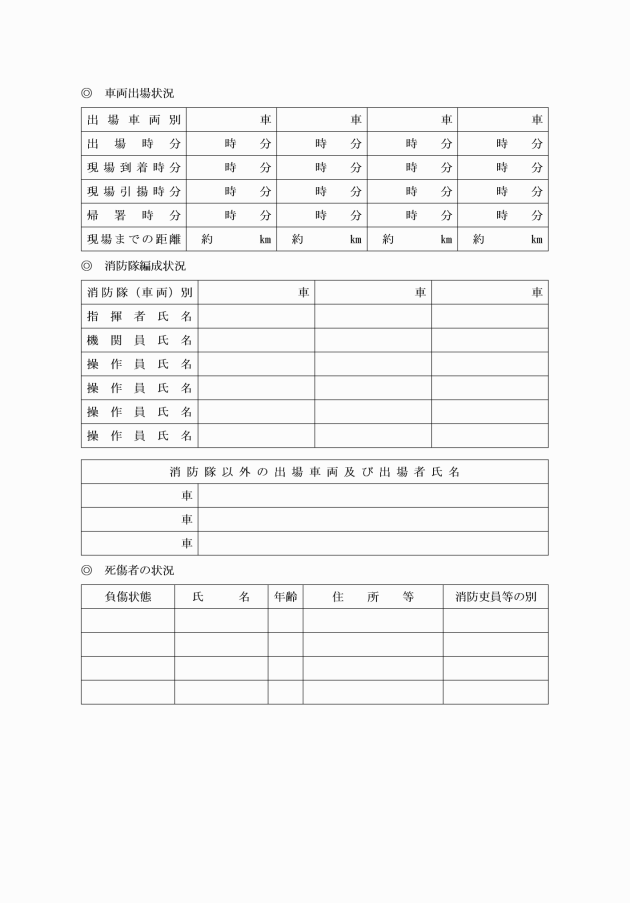

(1) 火災出場報告書 様式第1号

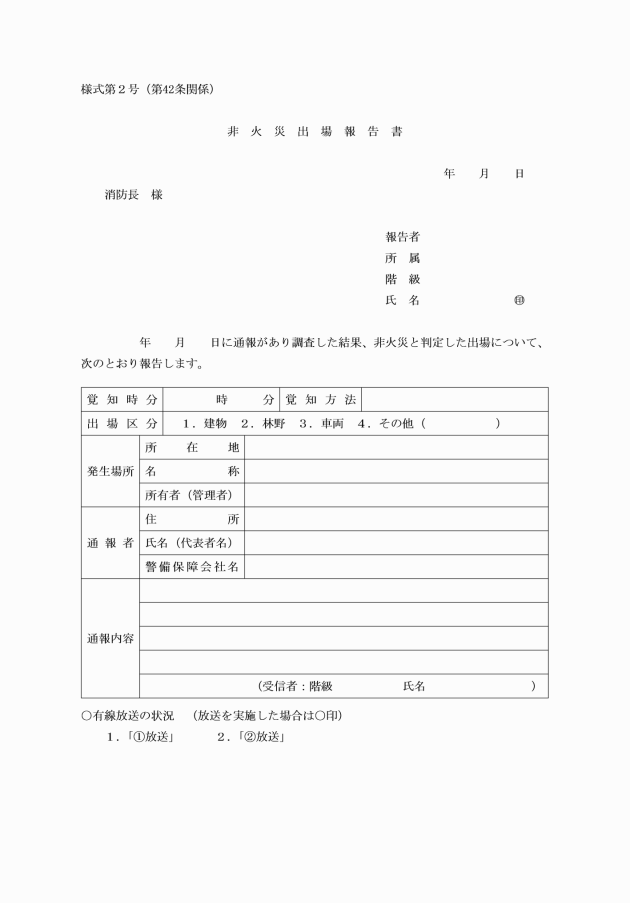

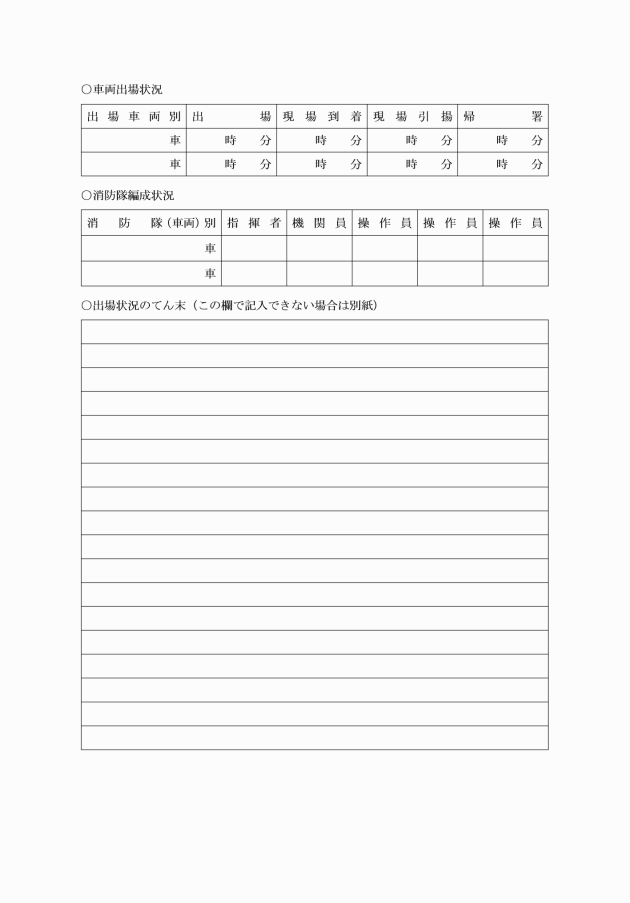

(2) 非火災出場報告書 様式第2号

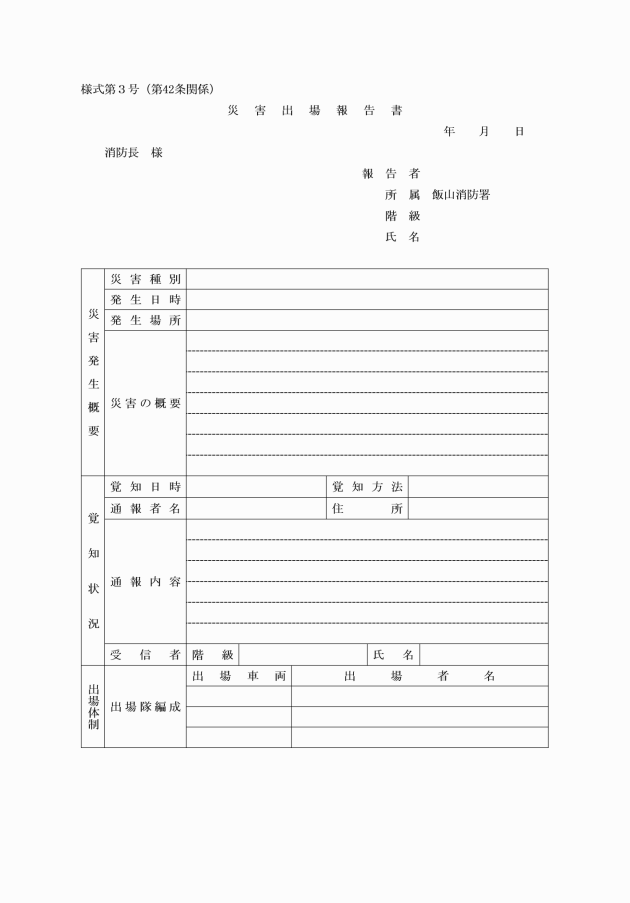

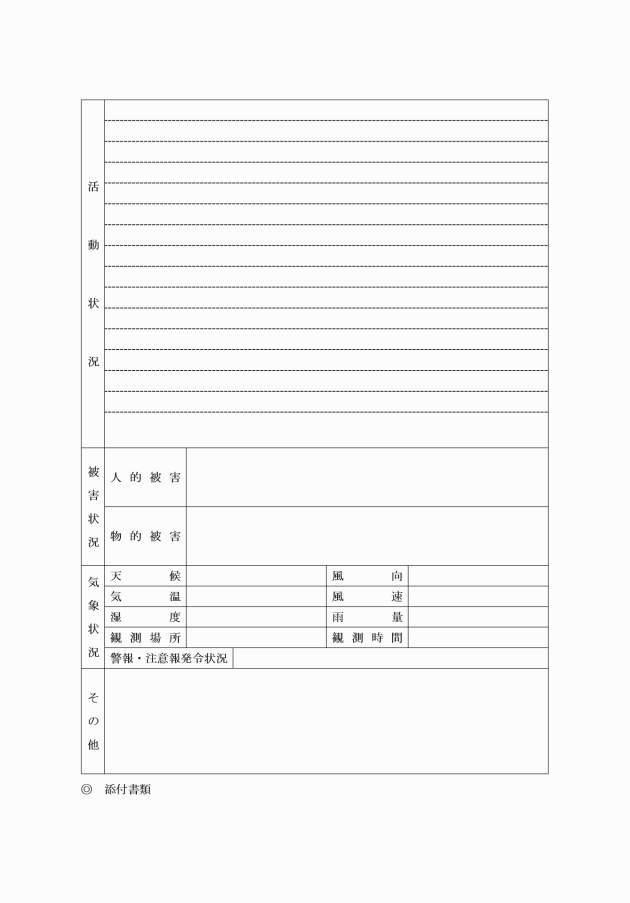

(3) 災害出場報告書 様式第3号

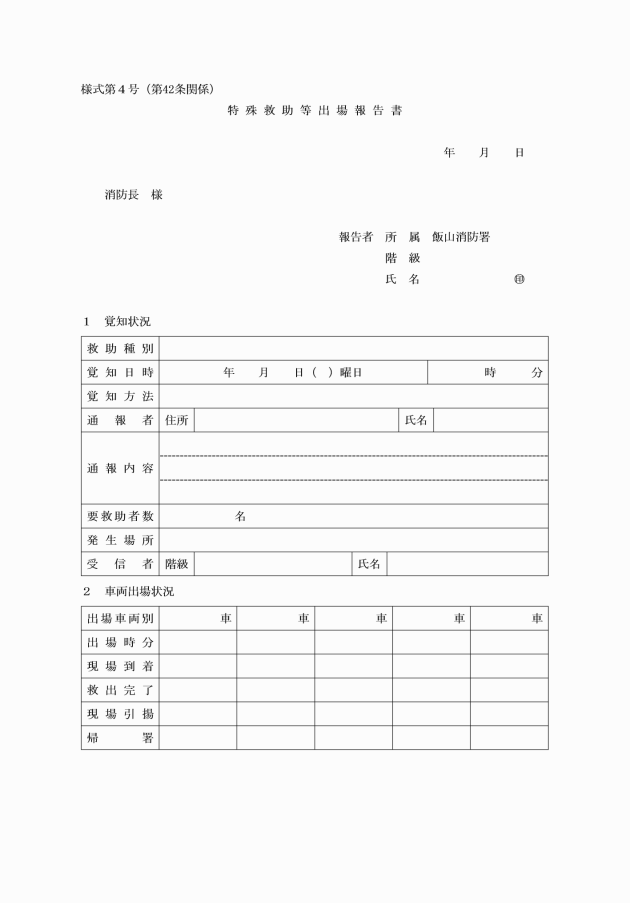

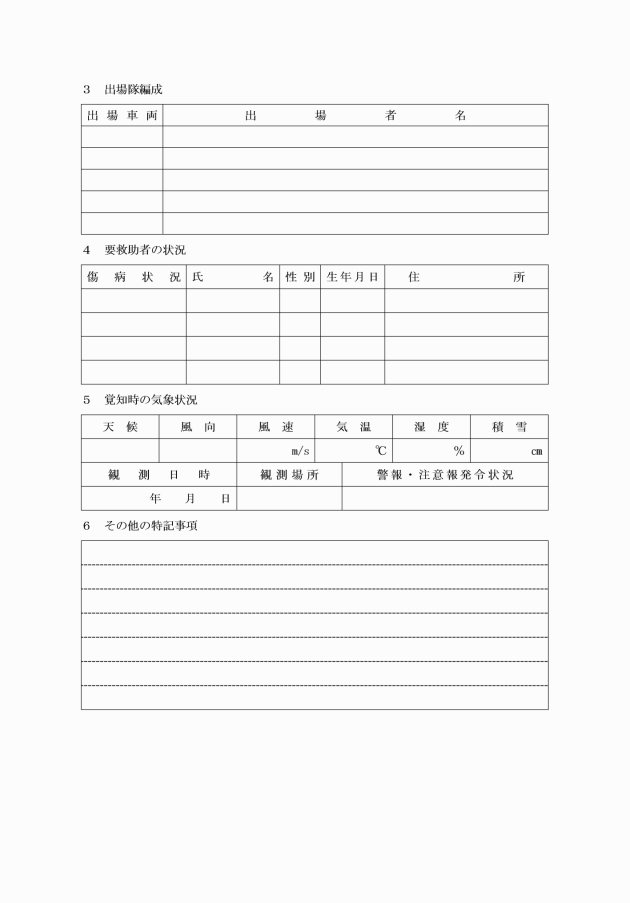

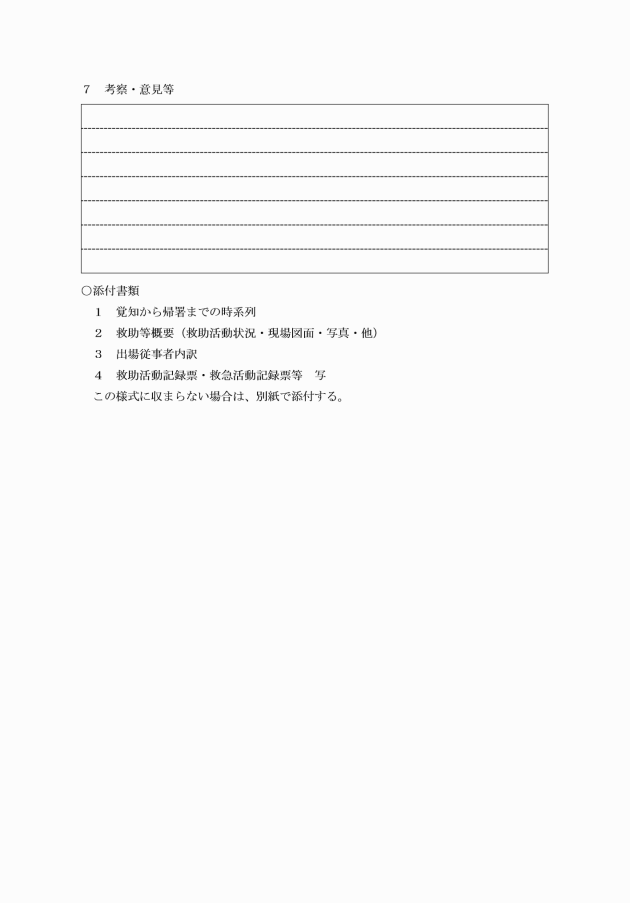

(4) 特殊救助等出場報告書 様式第4号

(5) 救急活動記録票(救急業務規則第20条)

(6) 救助出動記録票(救助業務規則第20条)

(7) 前各号以外の報告は、別に定める。

第8章 活動の検討

(活動検討会の実施)

第43条 消防長は、火災等について警防活動の実態を把握し、将来における活動の進歩向上に資するため必要と認めるときは、活動を行った隊員及びその他関係者を招集して警防活動検討会(以下「検討会」という。)を実施するものとする。

(検討会の資料)

第44条 署長等は、前条に定めるところにより検討会を実施するときは、検討会に必要な資料を作成しなければならない。

第9章 特別警戒及び招集

(特別警戒の実施)

第45条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別警戒を実施することができる。

(1) 火災警報が発令されたとき。

(2) 異常気象等により自然災害が発生するおそれがあると認められるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、警防活動上特に必要があると認められるとき。

2 消防長は、前項の規定により特別警戒を実施するときは、必要に応じ職員を招集し、警防業務等の態勢の強化を図らなければならない。

(特別警戒発令時の処置)

第46条 署長等は、特別警戒の実施に伴い、次の各号に掲げる処置を講ずるものとする。

(1) 職員に特別警戒の目的を周知徹底

(2) 消防機器の点検及び警防活動上支障となる障害の排除

(3) 警戒を要する区域の巡回、広報及び管轄区域内の状況把握

(4) 消防隊等の出動準備及び体制の強化

(5) 多数傷病者が発生した場合の措置

(6) 警察その他関係機関との連絡体制の確立

(情報収集及び連絡体制)

第47条 消防長は、武力攻撃災害の発生が疑われる事案を覚知したときは情報の収集につとめ、組織市村へ状況を速報するとともに、警察、その他の関係機関との連携を密にし、消防活動の安全を確保しなければならない。

(非常招集の発令及び解除)

第48条 消防長は、火災等が発生したとき又は第45条による特別警戒を実施するときは、必要に応じ職員を招集し、警防業務体制の強化を図らなければならない。また、その必要がなくなったときはこれを解除する。

2 招集を受けた職員は、速やかに勤務地又は指定された場所へ参集しなければならない。

3 招集に参集した職員は、参集した旨を直ちに消防長、署長等に報告しなければならない。

(非常招集の計画等)

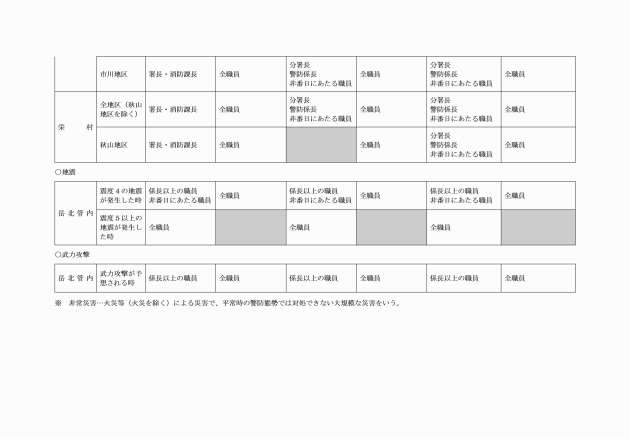

第49条 非常招集の計画は、別表4―1及び4―2のとおりとする。

2 非常招集は、次の各号に掲げる職員には適用しない。

(1) 休職中又は停職中の職員

(2) 疾病療養中の職員

(3) 出張及び管外旅行中の職員

(4) その他これらに準ずる職員

(自発的参集)

第50条 職員は、参集計画に係らず火災等の発生により自発的に参集することができる。

第10章 警防訓練

(訓練の実施)

第51条 署長等は、所属職員に警防活動に必要な基本的操作及び機器の操作について習熟させるため、次条に定める訓練を計画的に実施するものとする。

(訓練の種別及び内容)

第52条 訓練の種別及び内容は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 機器取扱訓練 消防機器の基本的な操作及び取扱訓練(車両操縦訓練を含む)

(2) 消防訓練 火災等における防御技術の向上を図るための訓練(規律訓練を含む)

(3) 救急訓練 救急業務規則第7条による訓練

(4) 救助訓練 救助業務規則第12条による訓練

(5) 総合訓練 災害想定を設定した総合的な訓練及び演習

(6) その他の訓練 前各号に定める以外の訓練

(訓練及び演習の計画)

第53条 署長等は、訓練及び演習を効果的に推進するため、月間及び年間における訓練等の計画を策定し、消防長の承認を得るものとする。

2 署長等は、組織市村が国民保護計画に基づき行う訓練に積極的に参加するとともに、住民に対し国民保護の普及啓発につとめなければならない。

(訓練及び演習実施結果の報告)

第54条 署長等は、訓練及び演習を実施したときは、実施記録を作成し、消防長に報告するものとする。

(自衛消防組織等の訓練指導)

第55条 署長等は、次の各号に掲げる自衛消防組織等の訓練指導を行わなければならない。

(1) 法第8条及び法第8条の2に規定する防火管理者が行う訓練

(2) 法第14条の2に規定する予防規程に基づく訓練

(3) 組織法第52条第2項に規定する自主防災組織が行う訓練

第11章 雑則

(消防団との協力体制)

第56条 消防長、署長等は、火災等の状況により消防団と相互に協力して防御活動する必要があると認められるときは、消防団長又はこれに代わる消防団の指揮者に当該災害の防御に関し、必要な指示をするものとする。

(消防地理、水利調査の実施)

第57条 署長等は、警防活動を適正に実施するため、職員に消防地理、水利の調査を実施させるものとする。

2 前項の調査について必要な事項は、別に定める。

(災害対策本部が設置されたときの警防活動)

第58条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき組織市村に災害対策本部が設置されたときの警防活動については、この規程に定めるもののほか各組織市村の地域防災計画に定めるところによる。

(国民保護法における消防機関の国民保護措置)

第59条 国民保護法における消防機関が実施する国民保護のための措置(以下「国民保護措置」という。)については、国民保護計画に定めるほか組織市村の保護計画及びこの規程によるものとする。

2 前項の国民保護措置を実施する場合は、特殊標章等を着用し、身分証明書を携帯しなければならない。

3 特殊標章及び身分証明書に関する取扱いについては、別に定める。

(補則)

第60条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年1月18日訓令第1号)

この訓令は、平成20年1月18日から施行する。

附則(平成29年3月15日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和元年5月1日訓令第6号)

この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

附則(令和4年5月31日訓令第1号)

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

別表1(第6条関係)

消防隊の配置・名称

配置・名称 | 飯山消防署 | 野沢分署 | 栄分署 |

消防隊の配置 | ポンプ1号車隊 | ポンプ車隊 | ポンプ車隊 |

ポンプ2号車隊 | 積載車隊 | ||

化学車隊 |

別表2(第16条関係)

火災出場計画書

出場区域 | 出場車両 | |||||||

飯山消防署 | 野沢分署 | 栄分署 | ||||||

地区名 | 区域名 | 第1次出場車両 | 第2次出場車両 | 第1次出場車両 | 第2次出場車両 | 第1次出場車両 | 第2次出場車両 | |

飯山市 | 飯山 | 全地区 | 化・2 | 1 | ポンプ車 | 積載車 | ポンプ車 | |

秋津 | 全地区 | 化・2 | 1 | ポンプ車 | 積載車 | ポンプ車 | ||

木島 | 全地区 | 化・2 | 1 | ポンプ車 | 積載車 | ポンプ車 | ||

瑞穂 | 全地区 | 化・2 | 1 | ポンプ車 | 積載車 | ポンプ車 | ||

柳原 | 全地区 | 化・2 | 1 | ポンプ車 | 積載車 | ポンプ車 | ||

外様 | 全地区 | 化・2 | 1 | ポンプ車 | 積載車 | ポンプ車 | ||

常盤 | 全地区 | 化・2 | 1 | ポンプ車 | 積載車 | ポンプ車 | ||

富倉 | 全地区 | 化・2 | 1 | ポンプ車 | 積載車 | ポンプ車 | ||

太田 | 全地区 | 化・2 | 1 | ポンプ車 | 積載車 | ポンプ車 | ||

岡山 | 全地区 | 化 | 1又は2 | ポンプ車 | 積載車 | ポンプ車 | ||

木島平村 | 穂高 | 全地区 | 化・2 | 1 | ポンプ車 | 積載車 | ポンプ車 | |

往郷 | 全地区 | 化・2 | 1 | ポンプ車 | 積載車 | ポンプ車 | ||

上木島 | 全地区 | 化・2 | 1 | ポンプ車 | 積載車 | ポンプ車 | ||

野沢温泉村 | 野沢 | 豊郷地区・前坂・坪山・重地原 | 化・2 | 1 | ポンプ車 | 積載車 | ポンプ車 | |

上ノ平 | 化 | 1又は2 | ポンプ車 | 積載車 | ポンプ車 | |||

市川 | 平林・虫生(矢垂含)・七ヶ巻・朝上・東大滝・明石 | 化 | 1又は2 | ポンプ車 | 積載車 | ポンプ車 | ||

栄村 | 水内 | (全地区)森・青倉・横倉・平滝・白鳥 | 化 | 1又は2 | ポンプ車 | 積載車 | ポンプ車 | |

西部 | (全地区)泉平・箕作・月岡・小滝・野田沢・程久保・大久保・天地 | 化 | 1又は2 | ポンプ車 | 積載車 | ポンプ車 | ||

東部 | (全地区)塩尻・雪坪・志久見・柳在家・切欠・長瀬・原向・笹原・当部・天代・坪野・北野・中野・極野 | 化 | 1又は2 | ポンプ車 | 積載車 | ポンプ車 | ||

秋山 | (全地区)小赤沢・屋敷・上野原・和山・切明・五宝木 | 2 | 1又は化 | ポンプ車 | ポンプ車 | |||

応援協定 | 津南町(上郷地区) | 逆巻・亀岡・大井平・今井・灰雨・羽倉・子種・越手・寺石・足滝・穴山・宮野原・朴木沢・小池・中子・上加用・下加用・百ノ木・出浦・大谷内・横根・下日出山 | ポンプ車 | |||||

※「化」…化学車 「1」…ポンプ1号車 「2」…ポンプ2号車

【備考】

1 この計画のうち、飯山消防署の第1次出場車両が1台出場の場合は、5人乗車とする。

2 この計画に基づく出場は、あくまで基本的な考え方であり、これらの出場区域内外であっても、覚知又は出場指令時にその現場の状況が明確に把握できる場合は、有効な車両を出場させるものとする。

3 飯山消防署管内における車両火災は、化学車及びポンプ1号車を出場させるものとする。

4 中野市牧ノ入地区は、ポンプ1号車1隊の出場とする。(岳南広域消防本部との申し合わせによる。)